作者:丹?斯泰因博克(Dan Steinbock)芬蘭

當中國在G20中展現領導力之際,全球貿易保護主義正好在升溫,給開展合作和進行重大結構改革帶來了比以往任何時候都嚴重的風險。如果投資和貿易不能繼續,發達國家的長期停滯與新經濟體的增速放緩都將會進一步擴大。

自1980年,全球經濟融合突飛猛進,直到2008年秋金融危機爆發。在主要發達國家經濟低迷以及大的新經濟體增速放緩持續數年之后,終于出現了經濟逐步回暖的跡象,這也讓一些國際觀察家又對全球化的勃興充滿了更多希望。

大規模貨幣刺激并未帶來貿易和投資的上漲

在全球化高峰期,波羅的海干散貨運價指數(BDI)常被用作是粗略衡量國際大宗商品貿易的晴雨表以及重要指標,因為它似乎能反映出未來經濟增長的趨勢。這個指數在2008年5月沖到歷史高位11793點。但是,隨著西方發達國家金融危機蔓延,與東方的國際貿易陷入崩潰。差不多半年后,這個指數狂跌到663點,跌幅達到94%,為1986年來的歷史最低位。

隨著中國和其它大的新興經濟體選擇通過G20合作支持陷入困境的發達國家,北美和歐洲的主要經濟體也承諾加快全球治理的改革步伐,并推出了大規模的財政刺激和貨幣寬松政策。這些措施導致BDI指數在2009年上漲到4661點。但是,隨著改革的承諾落空和刺激政策到期,BDI指數又在2011年初跌回1043點,與此同時歐洲也遭遇了主權債務危機。

在過去五年中,發達國家保持了暫時的企穩,但這也只是依賴極低的利率和大規模量化寬松向市場注入資金才實現的。今天,量化寬松規模達到12萬億美元,其中全球負利率國債大約為10萬億美元,還有自2008年雷曼兄弟破產以來660次利率縮減。耐人尋味的是,這些重要手段并沒有在BDI指數中反映出來,它仍然處在停滯不前的階段。去年二月,BDI一度跌到了歷史最低點290點,目前已經攀升至600點上下,相當于全球危機時的水平。

樂觀主義者認為,BDI并不能準確反映全球一體化,因為它能更好地體現國際大宗商品貿易而不是全球經濟融合情況。然而,全球投資指標和貿易指標也都描繪了更悲觀的前景。

首次披露與宋喆離婚內幕 楊慧:宋喆和馬蓉不是同學

首次披露與宋喆離婚內幕 楊慧:宋喆和馬蓉不是同學  美國邁阿密一機場出現巨型UFO

美國邁阿密一機場出現巨型UFO  高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜  “雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業  三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真  2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴  倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚  里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品  英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞  我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺

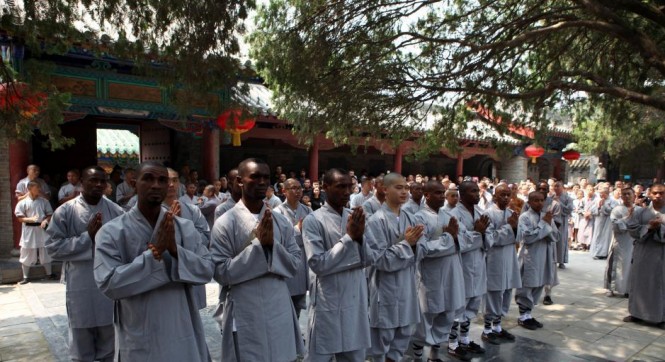

非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式

非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式  湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬

湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬  鄉村教師街頭賣唱 賺錢為學生買教具

鄉村教師街頭賣唱 賺錢為學生買教具