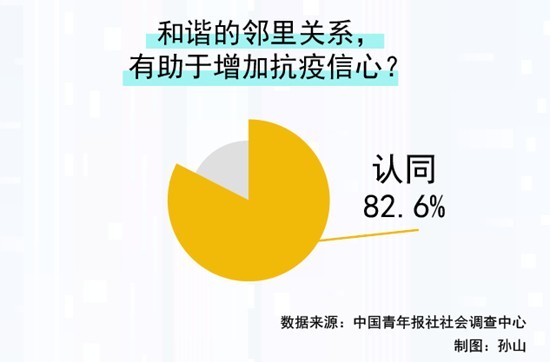

在疫情防控過程中,人們有了更多機會了解近鄰。鄰里間傳遞溫暖、攜手抗疫。日前,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com),對1151名受訪者進行的一項調查顯示,82.6%的受訪者認同和諧的鄰里關系有助于增加抗疫信心,00后受訪者認同的比例更高(85.9%)。

受訪者中,00后占21.6%,90后占43.6%,80后占26.9%,70后占7.1%,其他占0.9%。來自一線城市的占24.1%,二線城市的占38.3%,三四線城市的占24.3%,縣城或城鎮的占9.5%,農村的占3.8%。

疫情防控過程中,65.3%受訪者熟悉了更多鄰居

林辰目前一個人居住在河北,去年6月她搬到了一個新小區。林辰表示,小區里居住的大多是年輕的上班族,平日里鄰里間很少聯系。但在疫情防控過程中,鄰居之間互相幫助、交換物資,讓她跟很多人熟悉了起來,“鄰居把自家蒸的饅頭分給我,我把囤的方便面分給其他缺少物資的人。還有的鄰居直接在群里問誰家不方便做飯,可以直接來拿”。

家住北京的85后張弘坦言,以前不太熟悉小區里的鄰居,有時在樓道里碰到了,只是打個招呼,很少攀談。但他感覺,在居家防疫的過程中,與鄰居加深了了解,“有時會與鄰居多聊上幾句,家長里短的就拉近了距離,也會更加了解鄰里間的情況,比如哪家有老人,需要多關心等”。

95后劉玉晴感慨,在城市中租房生活的年輕人,通常一兩年就換個地方,幾乎不太了解隔壁住著什么人。但在疫情防控的過程中,大家會逐漸熟悉起來,“他們不再是電梯里偶遇的陌生面孔,自己也會更加主動地與鄰居交流”。

調查顯示,在疫情防控的過程中,65.3%的受訪者熟悉了更多鄰居。交互分析顯示,二線城市受訪者的比例更高(68.9%)。

82.6%受訪者認同和諧的鄰里關系有助于增加抗疫信心

家住天津的彭武回憶,年初小區參與疫情防控的志愿者,大多是年輕人,還有很多放假在家的中學生,也踴躍報名。這段經歷讓他更加相信在社區建設中年輕人的力量,“誰家有需求,大家都愿意幫忙。點滴善意匯聚起來,讓大家在情感上有了更深的連接,齊心協力抗擊疫情”。

趙艷(化名)在上海生活,雖然現在小區封閉管理,但通過與鄰居的交流互動,她感受到了溫暖。“對門鄰居把我拉入了小區的買菜群,讓我及時囤了物資。在得知我和室友兩個女生合租時,還主動分了蔬菜水果給我們”。趙艷覺得,在防疫的過程中,對“近鄰”有了更深的感觸,這種抱團取暖、互相關心的經歷,讓自己收獲了很多感動。

“前段時間還沒封閉管理時,我在小區里溜達。走到一棟樓前看到一位老人帶著小朋友,站在自家窗戶前,老人指著屋外逗孩子玩。當時我下意識地沖他們揮了下手,小朋友看到笑了,老人也跟我打招呼。”趙艷說那一刻自己很開心,雖然不認識這家人,但感受到了來自陌生人的善意。

數據顯示,82.6%的受訪者認同和諧的鄰里關系有助于增加抗疫信心。交互分析發現,00后受訪者認同的比例更高(85.9%)。

華東師范大學社會發展學院院長、教授文軍認為,在防疫過程中鄰里關系起到非常重要的作用。“首先,小區的社群有助于信息交流溝通,通過組織化的渠道,將信息及時傳遞給小區居民。其次,在防疫過程中,鄰居共同解決一些事情,社會動員能力也大幅提升。比如在小區里組建每棟樓的微信群,有效組織大家核酸檢測,再比如鄰里間互相分享做飯的經驗等,這樣可以產生情感交流,鄰里關系可以很好地建立起來。關系更加融洽,這種鄰里共同體也會變得更加生活化”。

文軍說,現在都市特別需要各種各樣的共同體來加強鄰里關系,鄰里關系又會推動各種共同體的形成,這是非常有意義的。特別是在面對重大突發事件時,鄰里團結一心、互相幫助、共渡難關是非常重要的。

“也許疫情過后回歸正常生活,朝九晚五的上班族和鄰居們接觸的時間還是會變少。”趙艷說,但經過這次疫情認識了很多熱心的鄰居,自己在異鄉生活,也會比以往多一份溫暖和安心。

中青報·中青網記者 孫山 實習生 肖平華 來源:中國青年報

(孫山)