英國學者:世界需要“一帶一路”,堅決捍衛發展中國家發展權

導讀

全球經濟和政治力量失衡導致發展不均衡,發達國家履行援助和促進發展義務不到位,導致發展中國家的發展權利得不到保障。而中國則在減少全球貧困方面做出了杰出貢獻,支持發展權利法律化。為更好保障發展中國家的發展權利,未來發展需要更多的國際合作,包括財政合作、貿易改革,以及解決全球債務危機等。

作者:羅伯特·沃克

(Robert Walker)

牛津大學格林坦普頓學院名譽研究員 北京師范大學社會學院教授

國際四大會計師事務所之一普華永道日前發表的一份評估報告指出,國際格局正經歷劇變。報告特別提到了國際稅收格局,并警示大型跨國企業要“非常認真地”對待這些變化。

當然,有人可能會說,這種變化還是太慢了,那些大型跨國企業——也正是普華永道的客戶們,象征著全球政治經濟力量的不平衡,而這種不平衡長期以來“鎖死”了其他國家的發展權。

然而,普華永道對變革原因的分析無疑是準確的。報告指出,“無論七國集團 (G7) 和其他大型經濟體的觀點如何”,鑒于“全球南方國家和民間社會希望促進聯合國的發展,聯合國的稅務議程不容忽視”。

圖片來源:東方IC

1986年12月,聯合國大會通過《發展權利宣言》,將發展權確立為一項人權。發展權與所有其他人權具有同等地位,既是一項個人權利,也是一項集體權利。這意味著它適用于每一個人,賦予了我們所有人參與、促進并享受經濟、社會、文化和政治發展的權利。這項權利還涉及所有“人民”,也就是說不論何種民族和文化,都應享有發展權。

有了權利就一定有相應的義務。這些義務適用于各個國家和整個國際社會,它們都有義務共同努力,創造有利于發展的條件,以“消除發展的障礙”,“促進發展中國家更迅速的發展”,構建“基于主權平等、相互依賴、各國互利與合作的新的國際經濟秩序”。

這些義務的承擔者還包括“所有那些行為和/或不作為對人權和人權實現環境產生影響的角色”——這顯然包括大多數跨國企業。

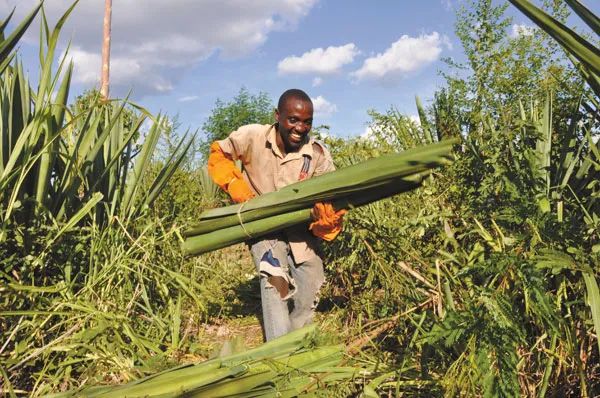

圖片來源:新華社

自宣言通過以來,全球貧困率有所下降——這主要是中國經濟成功的結果,它使8億人擺脫了極端貧困。但是,自2020年新冠疫情暴發以來,全球極端貧困人口增加了7500萬。許多國家無法應對這一增長,因為高額的債務利息限制了它們的財政空間。

中國經濟的發展還使國家之間的收入不平等現象有所緩和,但與此同時,一些國家內部的不平等卻在加劇,這一現象在美國、印度和俄羅斯尤為明顯。其結果是,如今全球最貧窮的一半人口在世界收入中所占份額不到1820年時的一半。過去30年間,富裕國家的人均直接資本投資是發展中國家的11倍。

“發展權”已經名存實亡,要了解其中的原因,就必須回顧一下當年宣言通過時的投票情況:雖然有146個國家投了贊成票,但美國投了反對票,另有8個富裕國家投了棄權票。

圖片來源:新華社

美國始終認為,發展不是“每個人都可以要求其本國政府給予的權利”。言下之意,美國認為政府沒有義務為其公民的經濟福利承擔責任。正如其他人所指出的那樣,這反映了一種毫無根據的信條,即貧困對工作的約束作用將被消除,創業精神將被削弱,經濟自由將受到侵犯。

發達國家也違背了向發展中國家提供適當的幫助手段和設施,促進其全面發展的義務。

《發展權利宣言》究竟為個人帶來了何種利益?這個問題確實很難具體說清,但英國利茲大學國際法教授、國際法知名學者蘇里亞·蘇貝迪指出,宣言“有助于將經濟、社會和文化權利納入國際機構的運作”。

圖片來源:中國日報

下一步,我們要讓發展權具有法律約束力。2018年,帶有法律效力的發展權公約草案開始起草,但只有三個富裕國家支持此舉,而且都在中東。公約草案是一套法律原則,也是一個基于國際合作的發展藍圖。它保留了各國通過戰略投資來提高市場收入,促進可持續發展的責任義務,進而通過征稅進一步增加物質資本和人力資本方面的支出,并提供社會保護,以加強教育和醫療服務,促進社會保障。

草案強調了各國通過單獨或聯合行動進行合作的基本義務。這意味著富裕國家要實現1970年商定的國際海外發展目標,將其國民生產總值的0.7%用于海外發展——這一目標至今仍未實現。事實上,中國在過去18年中對外援助支出約為8430億美元,比G7國家的援助金額還多。

這種合作還包括期待已久的貿易改革,這是實現聯合國可持續發展目標的前提。草案主張“建立一個以規則為基礎的、普遍、開放、非歧視、公平、透明和包容的多邊貿易體系”。

發展中國家的代表性和發言權也需要加強。例如,世界貿易組織內的投票權——或者說影響力大小,必須反映當前的貿易平衡。上世紀40年代,聯合國本有望設立“國際貿易組織”,但由于美國的反對而最終未能成立,這樣的情況絕不能再現。

圖片來源:視覺中國

針對全球債務危機,草案要求“通過旨在促進債務融資、債務減免和債務重組的政策,實現債務可持續性”。有了更大的財政空間,各國政府就可以從本國人民的利益出發,而不是優先考慮國際銀行的利益。

草案也認識到特別基金的必要性。例如,由聯合國人權與赤貧問題特別報告員提出的全球社會保護基金,可以以最低成本為所有低收入國家提供充足的醫療保健、教育和社會保險。

國際合作需要像中國“一帶一路”倡議這樣的伙伴關系。“一帶一路”框架下的實體和虛擬基礎設施投資已覆蓋約150個國家。 國際合作還需要公平競爭,也就是發展權公約草案所提到的“財務誠信和透明度”。今年8月30日,由七十七國集團和中國發起的、由聯合國秘書長古特雷斯發布的《在聯合國促進包容和有效的國際稅務合作》報告就是對此問題的一個回應,值得關注。報告中提出的建議,是向更公平的全球秩序邁出的堅實一步。

圖片來源:中國日報

本文原標題為 "Insisting on the right to development"

責編 | 宋平 劉夏

編輯 | 張釗

實習生佟亞璠、秦迦勒、嚴若菁亦有貢獻

- 中國向南太島國伸出合作之手,與西方的“援助”截然不同

- 匈牙利央行行長:期待與中國和國際伙伴實現“三贏”

- 建立在和平發展基礎上的安全才是真正的安全

- 馬來西亞學者:中國在西亞影響力日盛,不僅限于經濟

- 法國前總理德維爾潘:合作精神是迫切的時代之需

- 國際合作助力非洲能源公正轉型

- 美西方為什么如此敵視中國?圭亞那前總統一文說清

- 聯合國前高官:中國已成為綠色創新領軍者,西方還在“比爛”

- 每日一詞|網絡數據安全管理條例

- 中國人民銀行:證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)接受申報

- 百余國支持中國在人權理事會主提紀念《北京宣言》和《行動綱領》30周年決議

- 美以領導人通話討論中東局勢等問題

- 哈馬斯與法塔赫代表同意成立臨時委員會管理加沙

- 9月份中國公路物流運價指數為104.4點 延續小幅上漲趨勢

- 10月份中國零售業景氣指數回升明顯

- 違法和不良信息舉報

- 互聯網新聞信息服務許可證10120170006

- 信息網絡傳播視聽節目許可證0108263號

- 京公網安備11010502032503號

- 京網文[2011]0283-097號

- 京ICP備13028878號-6