央廣網(wǎng)南京10月9日消息(記者王錫斐)水是生命之源,世界四大文明古國(guó)無(wú)一例外都發(fā)源于大河流域。人們逐水而居,逐道而生,樂(lè)在其中。水也是治國(guó)之基、興國(guó)之要,如何治水、用水、護(hù)水,貫穿一個(gè)國(guó)家歷史、當(dāng)下與未來(lái)。

作為全國(guó)唯一一個(gè)同時(shí)擁有大江、大河、大湖、大海的省份,江蘇自古就是中國(guó)古代文明的發(fā)祥地之一,長(zhǎng)江和大運(yùn)河兩條水脈,一橫一縱,滋養(yǎng)了江蘇的富庶繁華,也造就了經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的“水韻江蘇”。

治水安邦

“治國(guó)先治水”,對(duì)于地處長(zhǎng)江、淮河下游,懷抱太湖,承接大運(yùn)河的江蘇而言,治水是關(guān)乎國(guó)家穩(wěn)定、人民安危的頭等大事。

江蘇大地的形成很大程度上是江河泥沙千年淤積的饋贈(zèng),這同時(shí)也伴隨著無(wú)盡的水患。尤其是“黃河奪淮”,打亂了蘇北水系,淮揚(yáng)地區(qū)飽受蹂躪。治水、保衛(wèi)家園,成為先民生存的第一要?jiǎng)?wù)。

從“范公堤”“宋公堤”抵御海潮,到“束水攻沙”治理黃淮,一代代治水者在江蘇大地傾注心血。這些偉大的工程實(shí)踐,不僅是技術(shù)上的突破,更是大規(guī)模社會(huì)動(dòng)員與組織能力的體現(xiàn)。

淮河入海水道淮安樞紐(央廣網(wǎng)記者 王錫斐 攝)

在京杭大運(yùn)河與淮河入海水道的交匯處,亞洲最大的水立交工程——淮河入海水道淮安樞紐大運(yùn)河立交已然成為水利工程史上的一座豐碑。而如今,在它旁邊,淮河入海水道二期工程正在緊鑼密鼓地施工。

2003年6月,淮河入海水道主體工程提前兩年半完成,實(shí)現(xiàn)全線通水,結(jié)束了淮河800多年無(wú)獨(dú)立排水入海通道的歷史。2003年7月,淮河流域發(fā)生了自1954年以來(lái)最大洪水,淮河入海水道主體工程剛剛完工6天就緊急啟用,歷經(jīng)33天連續(xù)行洪,43.8億立方米洪水東流入海,避免了洪澤湖周邊滯洪區(qū)30萬(wàn)人轉(zhuǎn)移,發(fā)揮了巨大的效益。淮河入海水道建設(shè)還統(tǒng)籌了區(qū)域排澇、灌溉等,提高了這一地區(qū)1170平方公里排澇標(biāo)準(zhǔn),使上百萬(wàn)群眾徹底告別了淹澇之苦。

二期工程建成后,可使洪澤湖防洪標(biāo)準(zhǔn)由100年一遇提高到300年一遇,還能減輕淮河中游防洪除澇壓力,減少洪澤湖周邊滯洪區(qū)啟用,改善蘇北灌溉總渠以北地區(qū)排澇條件,為今后洪澤湖周邊滯洪區(qū)調(diào)整創(chuàng)造條件。

如淮河入海水道這樣的一大批骨干水利工程,共同構(gòu)筑起“江、河、湖、海”統(tǒng)籌兼顧的現(xiàn)代化水安全屏障,為江蘇乃至整個(gè)流域的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

興水利民

水是江蘇的根脈。依水而生的江蘇,水域面積約占全省總面積的16.9%,境內(nèi)主要河流2900多條,湖泊300多處,水庫(kù)1000多座,長(zhǎng)江橫穿東西433公里,京杭大運(yùn)河縱貫?zāi)媳?57公里,大陸海岸線954公里,全國(guó)五大淡水湖中排名第三、第四的太湖、洪澤湖,分別位于江南水鄉(xiāng)、蘇北平原。

跨江濱海、水網(wǎng)密布,發(fā)達(dá)的水系、肥沃的土壤和精耕細(xì)作的水利灌溉,共同造就了江蘇“魚(yú)米之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。“蘇湖熟,天下足”,如今在廣袤的大地有了“新”的回響。

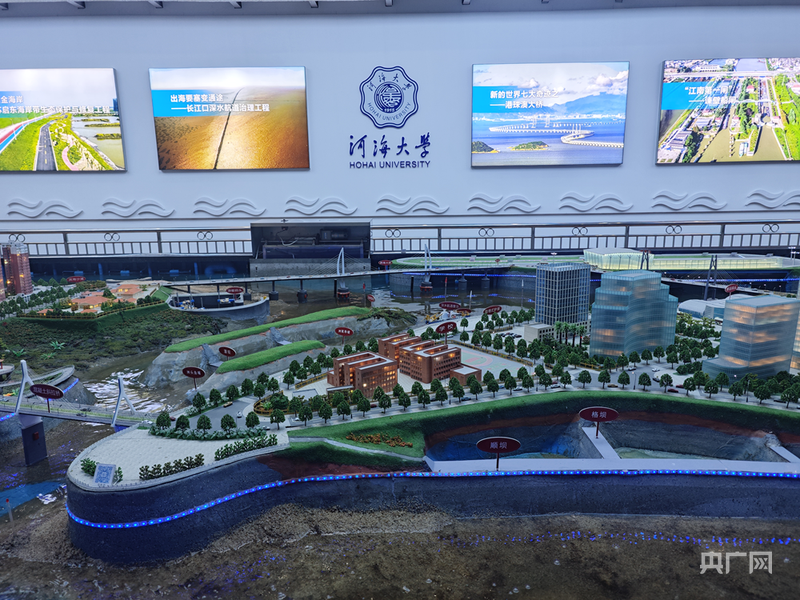

河海大學(xué)港口航道與海岸工程綜合演示平臺(tái)(央廣網(wǎng)記者 王錫斐 攝)

我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),水稻生產(chǎn)關(guān)乎國(guó)家糧食安全與水資源可持續(xù)利用。自20世紀(jì)90年代起,河海大學(xué)高效節(jié)水研究團(tuán)隊(duì)致力于稻田節(jié)水灌溉理論與技術(shù)的系統(tǒng)研究,逐步構(gòu)建起覆蓋基礎(chǔ)理論、技術(shù)研發(fā)與大面積推廣應(yīng)用的完整技術(shù)體系,成功引領(lǐng)我國(guó)水稻節(jié)水灌溉實(shí)現(xiàn)從1.0至4.0時(shí)代的跨越式發(fā)展。

傳統(tǒng)水稻種植通常采用長(zhǎng)期淹灌的“漫灌”模式,這種方式不僅耗水量巨大,還伴隨面源污染和溫室氣體排放等問(wèn)題。河海大學(xué)三代人用40多年時(shí)間,深耕水稻節(jié)水灌溉技術(shù)研究,如今,這項(xiàng)技術(shù)已推廣至全國(guó)20多個(gè)重點(diǎn)灌區(qū),全國(guó)超十分之一的水稻種植區(qū)推廣應(yīng)用,累計(jì)節(jié)水逾90億立方米,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益超40億元。

該技術(shù)不僅推動(dòng)了水稻灌溉方式的根本變革,實(shí)現(xiàn)水稻全生育期節(jié)水40%以上、畝均增產(chǎn)14%以上的顯著成效,還在減排控污方面取得重大突破,被聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織及國(guó)際灌排委員會(huì)列為國(guó)際推薦技術(shù),成為中國(guó)農(nóng)業(yè)科技走向世界的一張亮麗名片,為全球農(nóng)業(yè)提供了系統(tǒng)、可復(fù)制、可推廣的“中國(guó)方案”。

民以食為天,水是農(nóng)業(yè)豐收最可靠的保障。無(wú)論是“南水北調(diào)”,還是節(jié)水灌溉,江蘇,這片由江河湖海共同塑造的豐饒之地,牢牢端穩(wěn)“中國(guó)飯碗”,讓水成為滋養(yǎng)萬(wàn)民的繁榮源泉。

護(hù)水共生

當(dāng)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化浪潮帶來(lái)水污染、生態(tài)退化等新挑戰(zhàn)時(shí),江蘇率先意識(shí)到,與水的關(guān)系必須走向“和諧共生”。水是江蘇最大的資源和底蘊(yùn),江蘇的歷史脈絡(luò)、經(jīng)濟(jì)繁榮與文化氣質(zhì),無(wú)不與水深度交織、休戚與共。護(hù)水,就是護(hù)未來(lái)。

如今,“水韻江蘇”的圖景被賦予新的時(shí)代內(nèi)涵。在太湖之濱,退圩還湖、濕地修復(fù)工程持續(xù)擴(kuò)大著“太湖之腎”的凈化能力;在長(zhǎng)江兩岸,生產(chǎn)岸線加速變?yōu)樯鷳B(tài)岸線,微笑江豚成為水質(zhì)改善的最佳代言;在運(yùn)河沿線,古老河道煥發(fā)新生,化身承載鄉(xiāng)愁與活力的文化長(zhǎng)廊。

淮安里運(yùn)河畔市民休閑(央廣網(wǎng)記者 王錫斐 攝)

這些變化是發(fā)展路徑的深刻重塑,印證了“綠水青山就是金山銀山”,也開(kāi)啟了江河湖海水運(yùn)新篇。如今,江蘇內(nèi)河航運(yùn)、海河聯(lián)運(yùn)、海鐵聯(lián)運(yùn)、“公鐵水”聯(lián)運(yùn)等多點(diǎn)開(kāi)花。

位于黃海之濱的連云港港,是江蘇最大海港,蘇北和中西部最經(jīng)濟(jì)便捷的出海口,也是新亞歐大陸橋東橋頭堡。2014年5月19日,中哈(連云港)物流合作基地正式啟用,目前,連云港港口已穩(wěn)定形成了中亞經(jīng)連云港至日本、東南亞、韓國(guó)、歐美等國(guó)家地區(qū)的過(guò)境運(yùn)輸大循環(huán)運(yùn)輸格局。

今年,中國(guó)首個(gè)在里海沿岸啟用的物流項(xiàng)目——阿克套港集裝箱樞紐項(xiàng)目先導(dǎo)區(qū)正式啟用,霍爾果斯東門(mén)—無(wú)水港公司10條寬軌鐵路線正式投入運(yùn)營(yíng)。隨著口岸通關(guān)和轉(zhuǎn)運(yùn)效率進(jìn)一步提升,連云港港也向著打造具有世界聚合力的雙向開(kāi)放樞紐邁進(jìn)。

從大禹治水的遠(yuǎn)古傳承,到南水北調(diào)的現(xiàn)代奇跡;從運(yùn)河漕運(yùn)的千年繁華,到長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的今日輝煌。善待水,就是善待我們自己;守護(hù)好江河湖海,就是守護(hù)民族的未來(lái)和文明的根脈。江蘇,依水而生、緣水而興、因水而美,“水韻江蘇”也為中國(guó)式現(xiàn)代化添上濃墨重彩的一筆。