第16屆海峽兩岸暨港澳地區(qū)藝術(shù)論壇10月28日至31日將在貴州省貴陽市舉辦,可以說是一次主題與場(chǎng)地的高度契合。這個(gè)已經(jīng)連續(xù)舉辦了十五屆的文化藝術(shù)交流盛會(huì),此次來到貴陽,看中的正是貴州作為中國多民族文化“活態(tài)樣本”的獨(dú)特魅力。

貴州生活著17個(gè)少數(shù)民族,包括苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族等。各民族在此繁衍生息,共同創(chuàng)造了“一山不同族,十里不同風(fēng),百里不同俗”的人文奇觀。

貴州是“千節(jié)之省”

貴州被譽(yù)為“千節(jié)之省”,每年全省范圍內(nèi)的民族節(jié)日和集會(huì)多達(dá)1400多個(gè),這些節(jié)日是民族文化的集中展示窗口。

苗年是苗族最隆重的傳統(tǒng)節(jié)日,猶如漢族的春節(jié),通常在秋收后的農(nóng)歷十月至十一月舉行。節(jié)日期間,人們身著盛裝,舉行祭祖儀式,歡聚宴飲。村寨里蘆笙悠揚(yáng),銅鼓鏗鏘,人們跳起蘆笙舞、銅鼓舞,還舉行斗牛、賽馬、游方等傳統(tǒng)活動(dòng),以此慶祝豐收、感恩祖先,并祈求來年風(fēng)調(diào)雨順。整個(gè)苗鄉(xiāng)都沉浸在喜慶祥和的氣氛中,展現(xiàn)了苗族豐富的文化內(nèi)涵和濃郁的民族風(fēng)情。

侗年是侗族同胞最重要的傳統(tǒng)節(jié)日,一般在每年農(nóng)歷十月末至十一月初舉行。節(jié)日里,人們穿著節(jié)日盛裝,舉行莊嚴(yán)的祭祀儀式,感念祖先。全村寨齊聚,共享以魚、糯米飯為主的“祖宗飯”,氣氛隆重。夜晚,鼓樓下侗族大歌響起,人們圍著篝火“多耶”,歡慶豐收,祈愿來年,整個(gè)侗寨充滿溫馨祥和。

水族端節(jié)是其最盛大的年節(jié),堪稱“水族春節(jié)”。端節(jié)在農(nóng)歷八月至十月間分期分批輪轉(zhuǎn)慶祝,以亥日為主。節(jié)日清晨,族人會(huì)以魚包韭菜等傳統(tǒng)菜肴祭祀祖先。隨后,村村寨寨舉行規(guī)模盛大的賽馬活動(dòng),人聲鼎沸。家家戶戶開門迎客,銅鼓聲聲中,人們走村串寨,品嘗傳統(tǒng)美食“魚包韭菜”,共飲團(tuán)圓酒,以此辭舊迎新,慶賀豐收,祈求平安,節(jié)日氣氛熱烈而祥和。

貴州彝族火把節(jié)是彝族最重要的傳統(tǒng)節(jié)日,于每年農(nóng)歷六月二十四日前后舉行。節(jié)日期間,人們身著盛裝,殺牲祭祖。夜晚,村村寨寨點(diǎn)燃火把,匯聚成條條火龍,人們舉著火把巡游田間、繞屋穿行,以此驅(qū)邪避災(zāi)、祈愿豐收。同時(shí)還舉行賽馬、摔跤、選美等傳統(tǒng)活動(dòng),整個(gè)場(chǎng)面熱烈壯觀,充滿了濃厚的原始宗教氣息和獨(dú)特的民族風(fēng)情。

貴州姊妹節(jié)是黔東南苗族地區(qū)獨(dú)具特色的傳統(tǒng)節(jié)日,尤以臺(tái)江、施秉一帶最為隆重,被譽(yù)為“最古老的東方情人節(jié)”。節(jié)日一般在農(nóng)歷三月十五前后舉行,姑娘們會(huì)準(zhǔn)備好五彩糯米飯,身著盛裝銀飾,參與游方對(duì)歌、踩鼓跳舞等活動(dòng)。青年男女通過討要姊妹飯、互贈(zèng)信物來傳遞情意,場(chǎng)面溫馨浪漫,充滿詩意。這個(gè)節(jié)日不僅是青年男女相識(shí)相戀的盛會(huì),也承載著苗族社會(huì)對(duì)愛情的贊美和對(duì)美好生活的祝福。

這些傳統(tǒng)節(jié)日不僅是文化瑰寶,更被注入了新的時(shí)代活力。像“村超”“村BA”這樣爆火出圈的活動(dòng),其底色正是當(dāng)?shù)厣詈竦墓?jié)慶文化。傳統(tǒng)節(jié)日為旅游提供了獨(dú)一無二的體驗(yàn),成為吸引游客的強(qiáng)大磁場(chǎng)。

貴州是“歌舞的海洋”

貴州被譽(yù)為“歌舞的海洋”,這個(gè)美麗的稱謂生動(dòng)地展現(xiàn)了這片土地上音樂與舞蹈如何像空氣一般融入各民族的生活。貴州的歌舞藝術(shù)形態(tài)多樣,韻味獨(dú)特。

侗族大歌是一種多聲部、無指揮、無伴奏的自然合唱藝術(shù),其歌聲宏亮,氣勢(shì)磅礴,曲調(diào)莊嚴(yán),音域?qū)掗煟趪H音樂舞臺(tái)上享有盛譽(yù)。侗家人有“飯養(yǎng)身,歌養(yǎng)心”的俗語,將歌唱視為與吃飯同等重要的精神食糧。

苗族古歌是貴州省黔東南苗族地區(qū)流傳的一種高腔山歌,苗語稱為“HXak Yangt”,因其高亢嘹亮、聲傳數(shù)里的特點(diǎn)而得名。它采用真嗓演唱,節(jié)奏明快自由,旋律起伏大,唱時(shí)豪邁奔放,極具感染力,多用于喜慶、迎送、節(jié)慶等大眾場(chǎng)合。

八音坐唱是貴州布依族世代相傳的民間說唱藝術(shù),流傳于黔西南地區(qū),又稱“布依八音”。它因采用牛骨胡、葫蘆琴、月琴、刺鼓、簫筒、釵、包包鑼、小馬鑼等八種樂器合奏而得名。其旋律古樸流暢,起源于唐宋,盛于明清,被譽(yù)為“聲音的活化石”。

蘆笙舞是中國苗族等少數(shù)民族獨(dú)具特色的傳統(tǒng)舞蹈,舞者常邊吹奏蘆笙邊起舞,是一種集樂、舞于一體的藝術(shù)形式。這種舞蹈歷史悠久,至少可追溯至漢代。其節(jié)奏鮮明,動(dòng)作矯健,多以模仿自然萬物與生活場(chǎng)景為特色。

錦雞舞是貴州省丹寨縣苗族“嘎鬧”支系獨(dú)具特色的民間舞蹈,舞蹈時(shí),男性青年在前吹奏蘆笙引導(dǎo),女性舞者隨后排成長(zhǎng)隊(duì),沿逆時(shí)針方向圍圈起舞。其動(dòng)作以下肢為主,雙膝自然顫動(dòng),步伐輕盈如蜻蜓點(diǎn)水,雙手于身體兩側(cè)悠然擺動(dòng),模擬錦雞踱步、展翅的姿態(tài)。舞者身著五彩短裙,頭戴錦雞銀飾,隨著舞步,裙擺飄飛,銀飾閃爍,整體韻律優(yōu)美流暢。

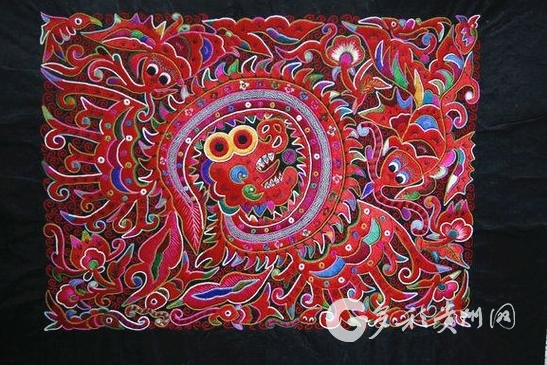

貴州有穿在身上的史書

貴州的少數(shù)民族同胞用智慧和匠心,將時(shí)光織進(jìn)錦緞,將歷史繡入衣襟,創(chuàng)造出了舉世驚嘆的民族服飾。這些服飾早已超越了遮體避寒的實(shí)用功能,更是一部部生動(dòng)絢爛、“穿在身上的史書”,無聲地訴說著族群的記憶、信仰與夢(mèng)想。

在雷山、臺(tái)江等地,苗族盛裝上的圖案并非隨意點(diǎn)綴,而是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹笆窌鹿?jié)”。例如,衣裙上常見的“Z”字形或“之”字形紋路,被廣泛認(rèn)為是祖先遷徙途中跋涉過的黃河與長(zhǎng)江的象征。婦女們將彩色的絲線繡成一道道蜿蜒的曲線,仿佛在告誡后人:不要忘記來時(shí)路。

生活在六枝特區(qū)的“長(zhǎng)角苗”苗族,以其巨大的頭飾聞名。她們用一支木角將頭發(fā)盤于頭頂,再纏上重達(dá)數(shù)公斤的麻線和祖先的頭發(fā)。這種獨(dú)特造型的起源已不可考,有說是為了在森林中躲避野獸,有說是為了紀(jì)念祖先,但無疑,它已成為這個(gè)支系最強(qiáng)烈的文化符號(hào)。每一根發(fā)絲,都纏繞著歷史的記憶,使其成為區(qū)別于其他苗族支系的“活化石”。

在苗繡中,蝴蝶紋是最為神圣的圖案之一。它源于苗族古歌《苗族古歌》中的創(chuàng)世神話:蝴蝶從楓木心孕育而生,與水泡游方,生下十二個(gè)蛋,孵化出了姜央(人類始祖)、龍、雷公等。因此,蝴蝶被尊稱為“蝴蝶媽媽”,是萬物之始。將蝴蝶紋繡在衣服上,尤其是兒童的口水兜和女性的盛裝上,是對(duì)祖先的追憶,也是一種祈求子孫繁衍、平安健康的護(hù)身符。

在部分瑤族支系中,女性的一生會(huì)經(jīng)歷幾次重要的“換裝”。少女時(shí)期的服飾簡(jiǎn)潔樸素;訂婚或結(jié)婚時(shí),會(huì)換上更為華麗、繡滿圖案的“嫁衣”;而成為母親后,服飾的款式和頭飾又會(huì)發(fā)生改變,標(biāo)志著身份的轉(zhuǎn)變和責(zé)任的增加。每一次換裝,都如同在個(gè)人編年史中寫下新的一筆,標(biāo)志著人生的新階段。

貴州的民族文化,就像這片土地本身一樣,層次豐富、色彩斑斕。它不僅是珍貴的文化遺產(chǎn),更是一種鮮活、流動(dòng)的生活智慧。

記者 湯成偉