巴中石窟,是古人鑿刻在崖壁上的智慧結(jié)晶。它穿透千年煙雨,靜觀朝代興替,至今仍以磅礴姿態(tài)矗立在群山之間。

欣賞石窟,就是欣賞時間的藝術(shù)——自佛像“誕生”的那一刻起,歲月的流痕、自然的侵蝕便從未停歇,如細密的刀痕,一點點在石身上雕琢出時光的印記。

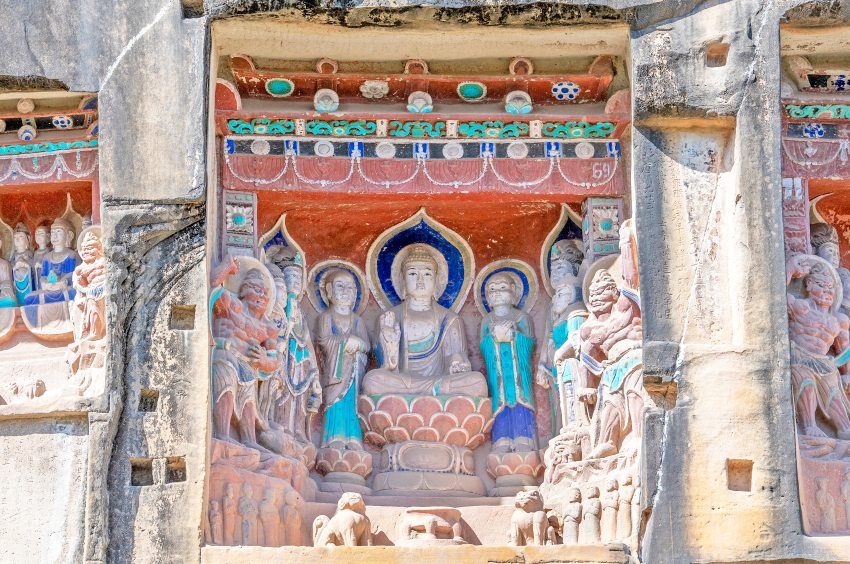

巴中石窟群以“盛唐彩雕 全國第一”聞名。其造像規(guī)模宏大、彩繪絢麗如初,不僅是唐代宗教藝術(shù)之作,更是民間信仰與審美交融的活態(tài)記憶。赴一場巴中石窟之約,在斑駁的崖壁間,傾聽古老故事,見證流轉(zhuǎn)時光,觸摸盛唐溫度,與歷史重逢。

盛唐彩雕,千年未褪的華彩

巴中石窟,繼承了北方石窟造像的“龕”,多數(shù)是開鑿于崖壁上的淺龕,沒有“窟”的深度,實為“摩崖龕像”,只有少數(shù)可稱為窟。全市現(xiàn)有石窟225處、1200余龕、造像1.4萬余尊。巴城周邊“一城四龕”的奇特人文景觀,堪稱全國唯一。

令人驚艷的是,石窟距今1300多年歷史,走過千年風雨,造像顏色依然繽紛于巖石之上。

“從窟龕造型特征和造像風格上來看,絕大多數(shù)為唐代作品,少數(shù)開鑿于隋代。”南龕石窟講解員楊璐萍介紹,南龕石窟主要以佛教造像為主,有少數(shù)佛、道合龕造像和明清至民國時期儒教、道教和民俗造像。

草鞋天王、媚態(tài)觀音、男身觀音、菩提瑞像……每一龕栩栩如生的佛像背后,都隱藏著一個有趣的故事。石雖無言,像雖靜默,卻凝結(jié)著一個時代的文化氣息。

“大多數(shù)巴中人小時候都來看過南龕石窟,如今當我以解說員的身份重新走近并了解南龕石窟,才真正被它精美的造像工藝和背后的歷史底蘊深深吸引。”在楊璐萍看來,南龕石窟不僅是歷史遺跡,更是一幅生動的文化畫卷。

石窟造像是佛教文化的藝術(shù)體現(xiàn)。石頭無語,造像無聲,卻有形地再現(xiàn)了當時生動的文化景觀。巴中石窟造像深受北方石窟影響但又求同存異,逐漸巴蜀化、地方化、世俗化,形成了獨具特色的集巴、蜀文化于一體的石窟藝術(shù)文化。

對于巴中石窟,國內(nèi)很多知名專家曾來此進行過認真考證、研究,發(fā)表了不少評述文章。前敦煌研究院院長、著名專家段文杰在考察巴中水寧寺石窟后說:“真是深山藏國寶,沒有看見過,非常美。”并題詞“巴中石刻藝術(shù),國之瑰寶;水寧寺盛唐彩雕,全國第一”。

科技守護,讓千年造像“活”下去

當前,石窟造像面臨著極端天氣增多、旅游需求旺盛等諸多挑戰(zhàn)。裂隙滲水、風化殘缺、開裂剝落、結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等等都是石窟可能遇到的典型“病害”。

在水寧寺石窟,已經(jīng)建起了輕鋼玻璃結(jié)構(gòu)的窟檐和平臺——長百余米、寬約五米,上方安裝了半透明玻璃屋頂,屋檐前半部分還安裝了太陽能板,用于保障文保站內(nèi)監(jiān)控、報警、除濕、照明等設(shè)施的使用,也能實現(xiàn)保護與展示的平衡。

據(jù)巴中市文保中心主任馮亮介紹,2024年6月27日,《石窟寺保護性窟檐建設(shè)的敦煌共識》發(fā)布,明確了石窟寺保護性窟檐建設(shè)的積極作用和重要性。“為巴中石窟建造窟檐,輕鋼結(jié)構(gòu)能夠解決大跨度和懸空問題,材料可逆,可以為未來技術(shù)發(fā)展留下余地,同時還能有效減少現(xiàn)場作業(yè),最大限度降低對造像本體的影響。”

現(xiàn)代科技的介入讓保護更精準。

自2010年起,巴中引入數(shù)字化技術(shù),對每一尊造像進行3D掃描,建立數(shù)字檔案。通過電腦模型,文保人員能清晰監(jiān)測造像的風化速度;遇到修復(fù)難題時,還能與敦煌研究院等機構(gòu)通過數(shù)字模型遠程“會診”。如今,南龕石窟的核心區(qū)域已安裝溫濕度傳感器和微環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),數(shù)據(jù)實時傳輸至保護中心,一旦發(fā)現(xiàn)異常,工作人員可立即處理。

去年7月,四川省委編辦批復(fù)同意成立巴中市文物保護研究中心(巴中石窟研究中心),進一步優(yōu)化整合全市文物資源,配足專業(yè)人員,將南龕石窟和目前由巴州區(qū)管理的全國重點文物保護單位西龕、北龕、水寧寺、石門寺石窟收歸市級統(tǒng)一管理。

據(jù)統(tǒng)計,近年來,巴中市共爭取石窟保護專項資金6000余萬元,實施石窟保護規(guī)劃編制、本體修繕、環(huán)境整治、滲排水治理、安防設(shè)施建設(shè)等項目21個,全面消除了南龕、北龕、西龕、水寧寺、通江千佛巖等國保省保重點石窟重大安全險情。

文旅融合,讓石窟藝術(shù)走進當代

保護,是為了更好的傳承,是讓更多人感受石窟的魅力。近年來,巴中在保護優(yōu)先的前提下,探索出一條“文化+旅游”的活化之路。

2024年6月,巴中市委五屆八次全會提出,要串珠成鏈打造“四龕福城”文旅品牌,雖是寥寥數(shù)語,但隨后密集召開全市文化遺產(chǎn)保護傳承工作聯(lián)席會議、全市文化體育旅游工作推進會,出臺《巴中市促進文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵措施》《巴中市打造“四龕福城”文旅品牌三年行動計劃》、掛牌成立市文物保護研究中心,策劃專題展覽,開放北龕石窟……

系列舉措的背后,一方面是“一城四龕”的全國獨特性可以化作有形之舉,成為看得見的軟實力、“摸得著”的GDP。

獨特的文化基因塑造了自信自強的氣韻品格,成為巴中取得一系列成績的動力源泉。文化這座“富礦”,表現(xiàn)出歷久彌新的生命力、跨越時空的穿透力、自信自強的創(chuàng)造力,不斷支撐和滋養(yǎng)著當下巴中各個領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展。

巴中以南龕摩崖造像為載體,成功創(chuàng)建南龕山國家4A級旅游景區(qū),年游客量達20萬人,日最大游客量達4000人;編輯出版《巴中石窟》攝影畫冊2000冊,研發(fā)“和平”真絲織錦1000余套,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

近年來,巴中積極與大專院校和相關(guān)科研單位合作,在考古調(diào)查的基礎(chǔ)上,編輯出版了《巴中石窟》《巴中石窟內(nèi)容總錄》《四川散見佛道龕窟總錄·巴中卷》《南龕石刻賞析》等石窟專著。

結(jié)合現(xiàn)代聲光電技術(shù),推出“數(shù)字文物”短視頻,讓石窟造像“開口說話”,文物會“動”了、會“說”了。文化和科技融合,巴中石窟不僅有了“數(shù)字生命”,而且實現(xiàn)了文物相關(guān)數(shù)據(jù)信息的永久保存。

如今的巴中石窟,既是文物保護單位,也是人們觸摸歷史的窗口。當夕陽為南龕山鍍上金邊,巖壁上的造像在暮色中沉靜佇立,千年的風雨與守護在此交織。巴中石窟,正以新的姿態(tài),迎接每一個渴望與盛唐相遇的靈魂。(實習(xí)生孫露萍、翁凱參與采寫)