近日,國家文物局與工業和信息化部攜手舉辦的“共和國印記——工業之光耀中華”主題活動,揭曉了100項“共和國印記”見證物和77項工業遺產保護利用典型案例。在這份榮耀名單中,貴陽高新區企業——中國航發貴州黎陽航空動力有限公司的“三線貴州航空發動機廠舊址保護利用研究”赫然在列,成為國家級工業遺產的典范。

三線貴州航空發動機廠舊址全貌

這處舊址,宛如一顆璀璨的明珠,鑲嵌在歷史的深處。它見證了我國工業發展的輝煌歷程,也承載著一代代工程師和技術人員的智慧與汗水。

1965年,在“毛主席揮手我前進”和“好人好馬上三線”的偉大號召下,沈陽黎明機械廠、哈爾濱東安機械廠的精英們,攜帶著各種機器設備,如同奔騰的江水匯聚于此,這片被群山環抱、薄霧繚繞的土地,成為了他們新的戰場。

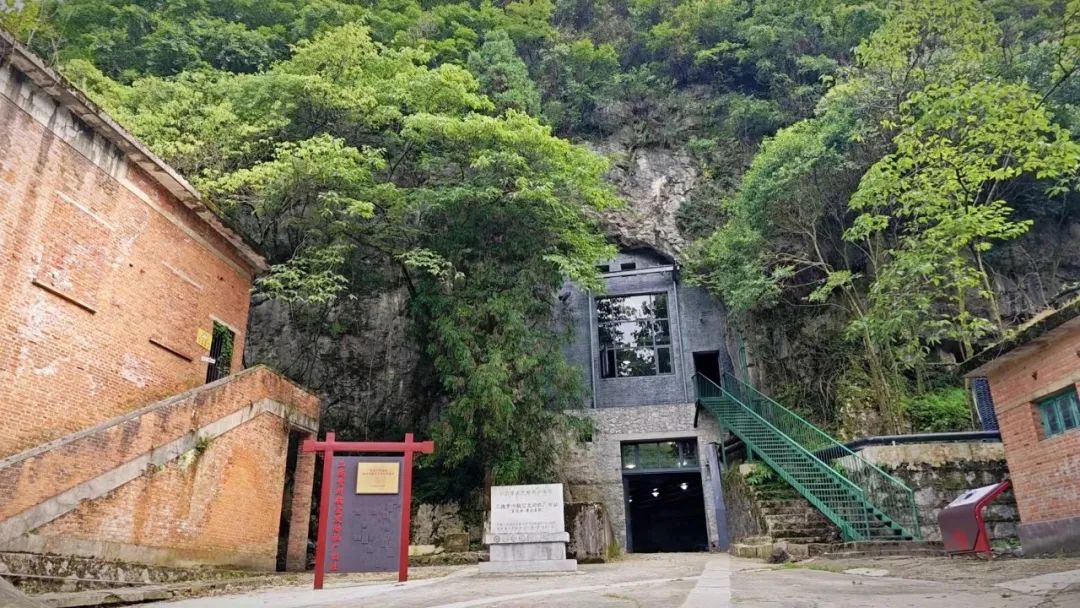

三線貴州航空發動機廠舊址之菜花洞

經過精心勘察,菜花洞因其獨特的地理優勢,被選為建設基地。這個曾為兵匪盤踞、后成躲避兵禍的巨洞,在三線建設的大潮中,蛻變為國防工業的隱蔽堡壘。菜花洞內空間寬敞,分為兩層,總面積達到785平方米,延展總長約20公里。并根據生產的具體需求,內部空間被用磚墻劃分成:會議室、檢修口、卡修室、鉗修室、工具室等31個功能區。

三線貴州航空發動機廠舊址舊照之洞內車間

在“邊建設、邊生產”的方針指導下,第一代創業者們夜以繼日,不畏艱辛。他們白天精心策劃,推動技術任務,夜晚則化身勞動者,親自動手建設。他們背磚運漿,砌墻鋪路,搭建宿舍,搬運機器,確保每一個部件都精確到位。

1970年,貴州生產的第一臺渦噴-7型航空發動機在黎陽機械廠成功裝配,并于5月23日凌晨5時15分順利試車,這是新中國成立后貴州生產的首臺航空發動機,標志著我國航空工業的又一重要里程碑。

三線貴州航空發動機廠舊址之車間入口處

隨著2004年最后一個機加車間的搬遷,菜花洞已不再進行生產,標志著黎陽由傳統制造向新時代發展的重要轉折。如今,每一塊磚墻上都刻滿了那個時代的印記,部分機加設備依然保存完好,它們是那段崢嶸歲月的見證者,無聲地訴說著歷史的滄桑。

據悉,“共和國印記——工業之光耀中華”主題活動的開展,旨在進一步加強工業遺產和共和國工業發展見證物的保護利用,深入挖掘歷史價值、文化價值、時代價值,大力弘揚工業精神,講好黨的故事、共和國的故事、工人階級的故事,講好75年來中國工業改革發展的偉大歷程、偉大成就、偉大貢獻。(何栩|編輯:中國日報社貴州記者站 楊軍)