11月16日,國家航天局、山東大學、中國科學院聯合發布消息,我國科研團隊通過分析嫦娥六號采回的月球樣品,取得月球科學研究重大突破——首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦和磁赤鐵礦晶體。揭示了全新的月球氧化反應機制,為環繞南極-艾特肯盆地磁異常的撞擊成因提供了樣品實證。

據介紹,該研究成果由山東大學行星科學團隊聯合中國科學院地球化學研究所、云南大學科研人員共同完成。科研團隊圍繞從國家航天局申請到的3000毫克嫦娥六號月球樣品,開展了系統、深入、細致的研究,發現了賦存三價鐵離子的赤鐵礦和磁赤鐵礦礦物。

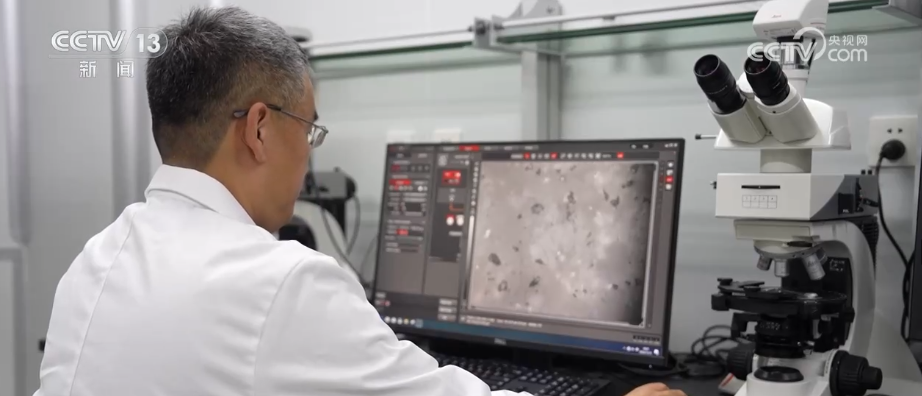

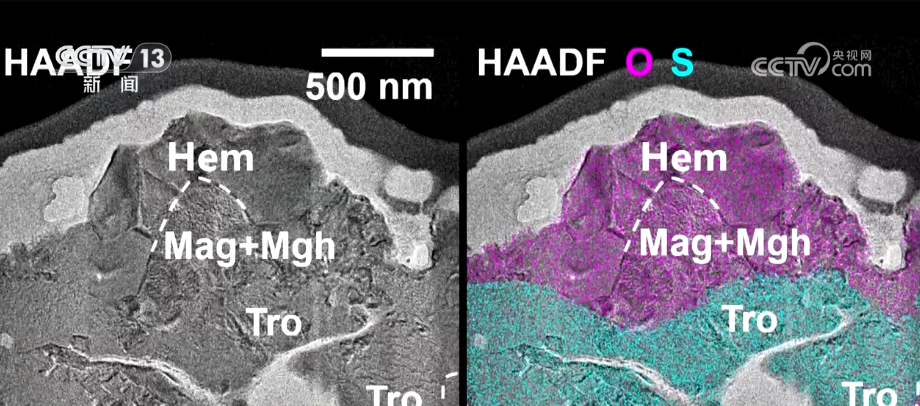

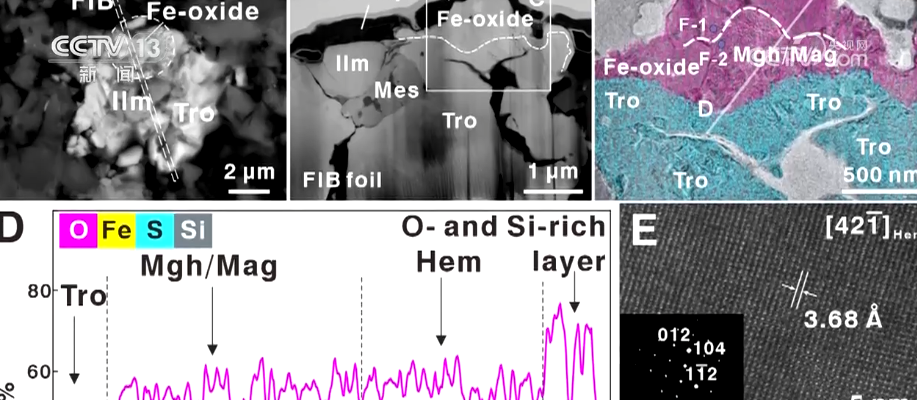

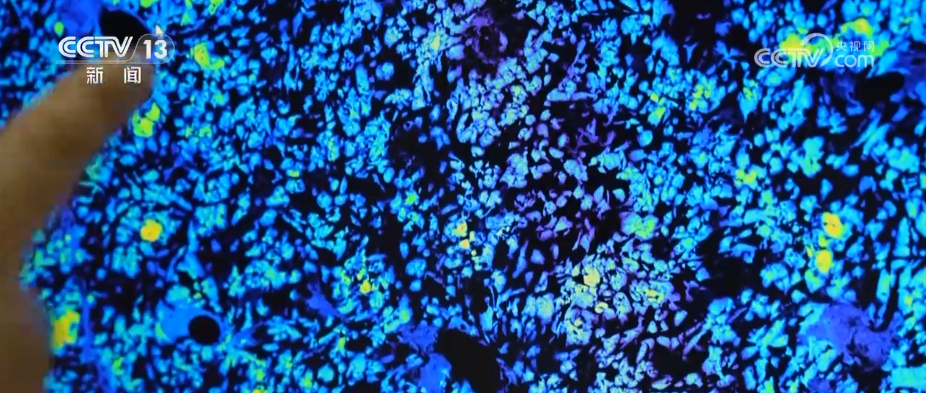

山東大學空間科學與技術學院副院長凌宗成介紹,他們在數千條月壤光譜數據當中找到了赤鐵礦的線索,利用電鏡微區分析等手段對于礦物的晶體結構和礦物種類進行了識別。最終在嫦娥六號月壤樣品當中,首次發現了赤鐵礦和磁赤鐵礦兩種礦物,這是月球氧化作用研究的重大科學突破。

月球表面由于沒有大氣保護且缺乏水,整體處于還原環境,幾乎不可能存在強氧化物,就好比一塊不會生銹的鐵,幾乎不可能形成“鐵銹”。而科研團隊發現的赤鐵礦屬于高價態的三價鐵氧化物,是月球存在強氧化作用的關鍵證據。

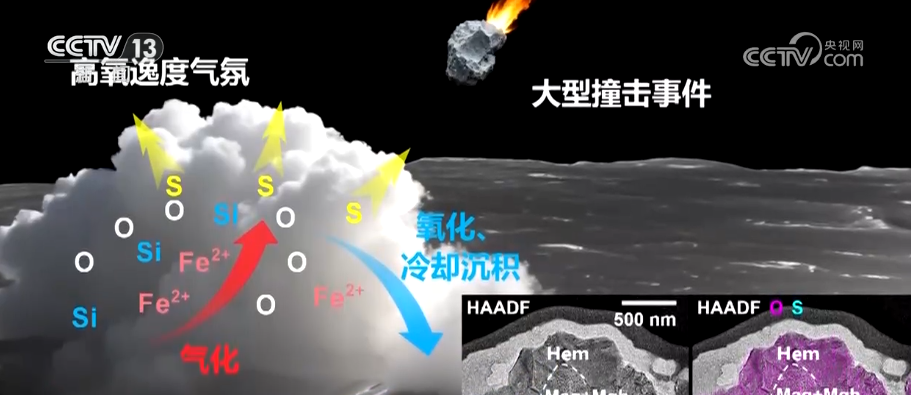

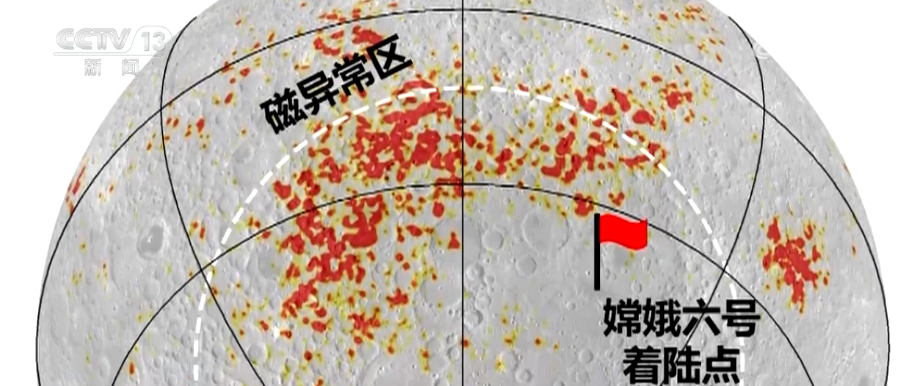

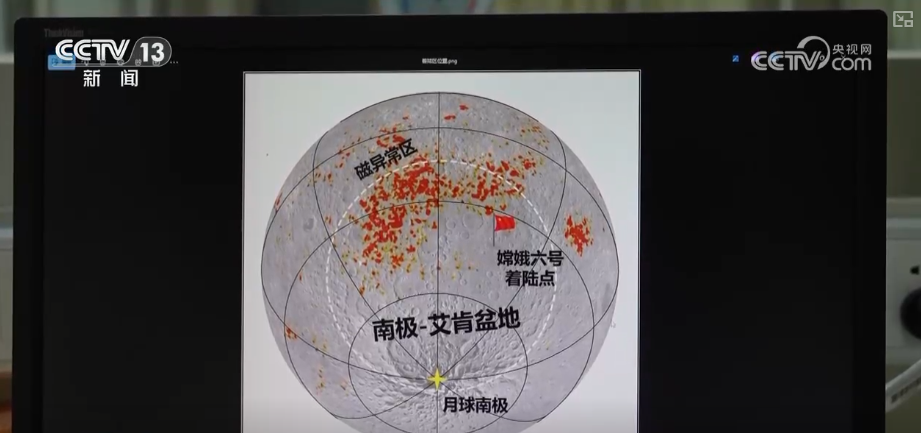

研究團隊介紹,赤鐵礦的形成可能與月球歷史上的大型撞擊事件密切相關,撞擊所產生的中間產物是具有磁性的磁赤鐵礦和磁鐵礦,它們可能是南極-艾肯盆地邊緣磁異常的礦物載體。

凌宗成表示,這一發現是非常重要的,可以說揭開了人類認識月球氧化作用研究新的一頁。以往我們都認為月球是還原的,氧化作用往往是受到忽視的。通過這個研究,期待未來有更多的針對月球氧化作用研究的新的研究成果陸續出現。

目前,該成果已發表在國際綜合性期刊《科學進展》,將為后續月球科學研究提供重要科學依據,助力我國深化對月球演化歷史的認知。