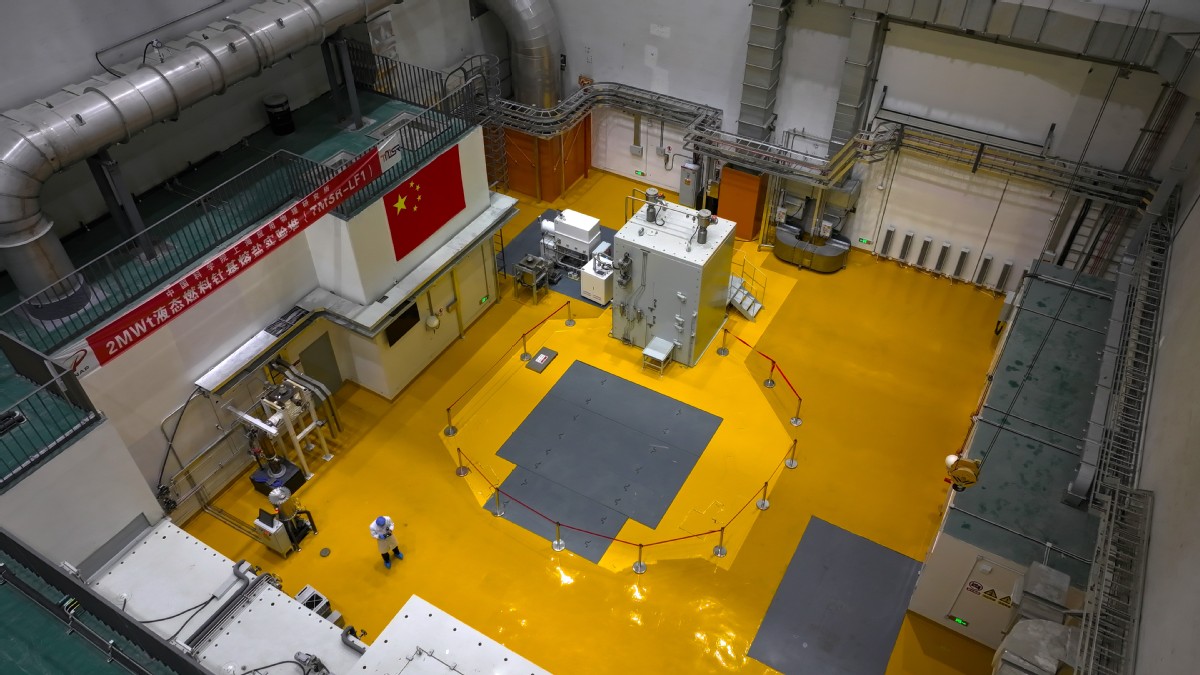

中國日報11月1日電(記者 吳婉珍 李夢涵)由中國科學院上海應用物理研究所(簡稱"上海應物所")牽頭建成的2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆(簡稱"實驗堆")首次實現釷鈾核燃料轉換,在國際上首次獲取釷入熔鹽堆運行后實驗數據,成為目前國際上唯一運行并實現釷燃料入堆的熔鹽堆,初步證明了熔鹽堆核能系統利用釷資源的技術可行性,進一步鞏固了我國在國際熔鹽堆研究領域的引領地位。這是釷基熔鹽堆(Thorium Molten Salt Reactor,簡稱TMSR)研發進程中的重要里程碑,為我國未來釷資源的規模化開發利用、發展第四代先進核能系統提供核心技術支撐與可行方案。

熔鹽堆是以高溫熔鹽作為冷卻劑的第四代先進核能系統,具有固有安全、無水冷卻、常壓工作和高溫輸出等優點,是國際公認最適配釷資源核能利用的堆型。這一技術路線契合我國釷資源豐富的資源稟賦,更能與太陽能、風能、高溫熔鹽儲能、高溫制氫、煤氣油化工等產業深度融合,構建多能互補低碳復合能源系統,可為我國能源安全提供全新解決方案。

2011年,面向國家能源安全與可持續發展的戰略需求,中國科學院啟動了首批戰略性先導科技專項"未來先進核裂變能——釷基熔鹽堆核能系統",由上海應物所牽頭實施,任務是釷基熔鹽堆核心技術能力發展和2MWt液態燃料釷基熔鹽實驗堆研發。依托中國科學院體系化、建制化優勢,集聚了一支協同創新隊伍,成功組建并培育了一支數量和質量均居國際一流的釷基熔鹽堆專業研發團隊。專項實施期間,近百家國內科研機構、高等院校和產業集團深度參與研發與工程建設,攻克了實驗堆設計、關鍵材料與設備研制、安裝與調試及堆安全等方面的技術難題,實現了核心材料、裝備與技術從實驗室研發到實驗堆工程驗證的重大跨越,實驗堆整體國產化率>90%,關鍵核心設備100%國產化,供應鏈自主可控,釷基熔鹽堆相關技術產業鏈的雛形在我國已經基本形成。

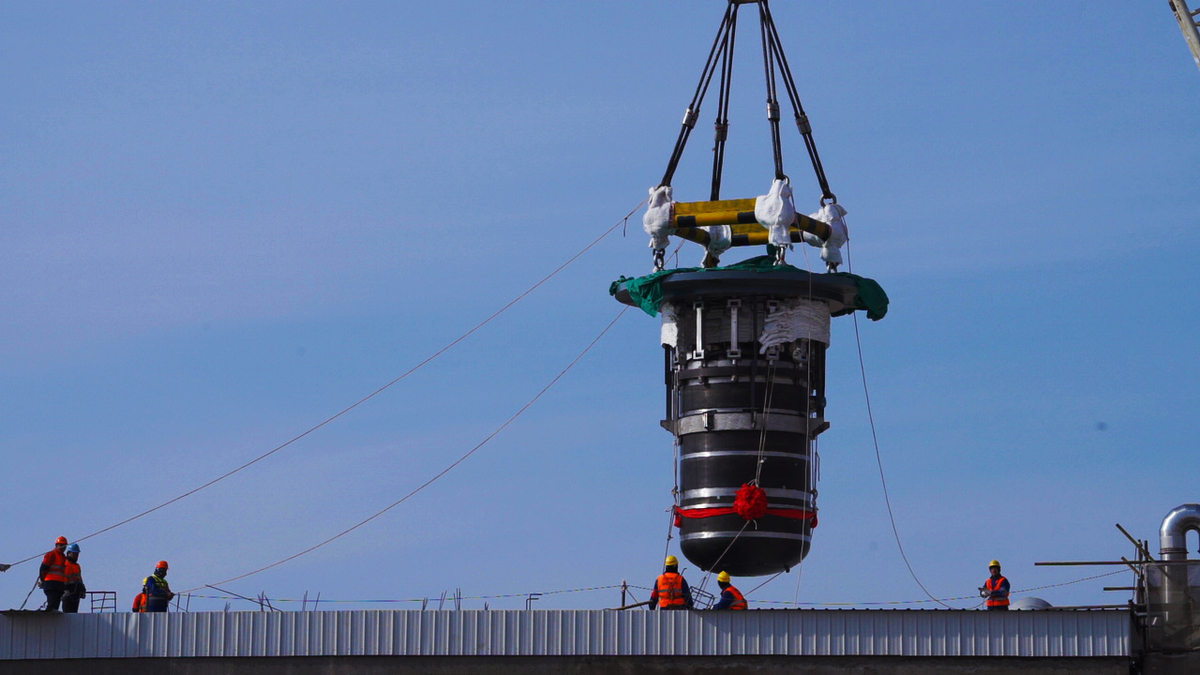

2017年11月,實驗堆選址落地武威市民勤縣。2018年11月取得國家核安全局場址選擇審查意見書;2020年1月取得建造許可證后開工建設,2020年3月澆灌第一罐混凝土(FCD),2022年5月完成設備安裝、9月完成裝料前調試;2023年6月7日取得國家核安全局頒發的運行許可證,2023年10月11日實現首次臨界;2024年6月17日首次實現滿功率運行,堆出口溫度650℃;2024年9月20日取得實驗堆加釷實驗特許(為全球首個實驗堆加釷實驗特許),2024年10月完成世界上首次熔鹽堆加釷,在國際上率先建成獨具特色的熔鹽堆和釷鈾燃料循環研究平臺。目前,科研團隊正圍繞加釷后的關鍵科學問題開展系統研究。

實驗堆的建成并首次實現釷鈾核燃料轉換,為實驗堆、研究堆、示范堆"三步走"發展戰略從藍圖轉化為路徑清晰的"作戰圖"奠定了堅實的基礎,為我國率先實現釷基熔鹽堆的工業應用提供核心科學技術支撐。下一步,上海應物所將通過與國家電力投資集團等能源領域領軍企業深度合作,共建釷基熔鹽堆產業鏈和供應鏈。以2035年建成百兆瓦級釷基熔鹽堆示范工程并實現示范應用為目標,加速技術迭代與工程轉化,為國家提供安全可靠的釷基能源發電新路徑。