蒲舒冰:以結構之名重塑文字

在當代視覺文化中,字體早已不再只是信息傳達的工具。它的形態、節奏與結構,正逐漸成為一種可被“閱讀”的藝術語言。設計師蒲舒冰始終相信,文字的形狀背后隱藏著文化的脈搏,它既反映社會的氣質,也記錄時代的情緒。在她看來,設計的起點從不是圖像或形式,而是結構。結構是一種看不見的語言,是形態背后的秩序與邏輯。正如建筑由梁柱、比例與重力關系構成,字體同樣擁有自己的結構體系,每一條筆畫、轉角與留白,都是空間與節奏的平衡。

這種對“結構”的關注,構成了她設計實踐的核心。蒲舒冰認為,字體的力量并不來自裝飾,而來自內部的邏輯與張力。她在創作中不斷拆解與重構字體的構成元素,讓筆畫像建筑的立柱一樣支撐起文字的空間。她所追求的,不是一種表面的美感,而是一種能夠“立得住”的穩定性。

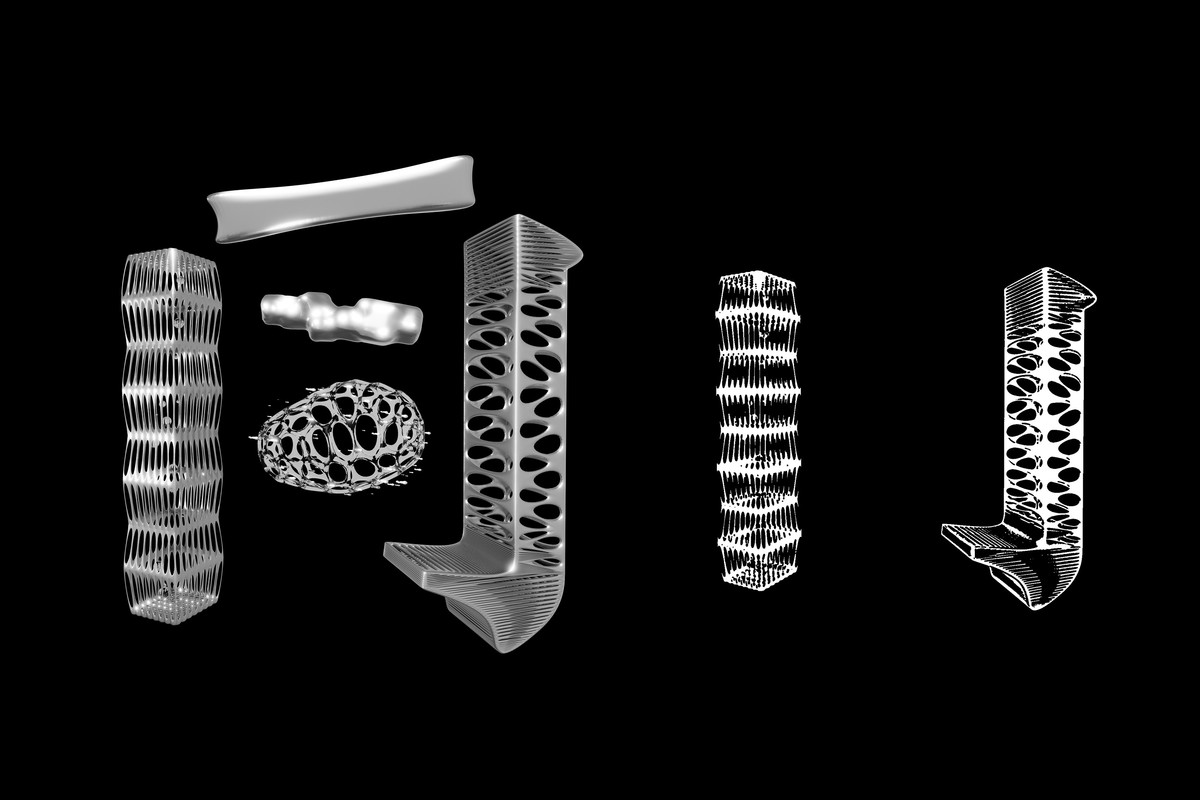

《同》–筆畫結構的建筑性探索

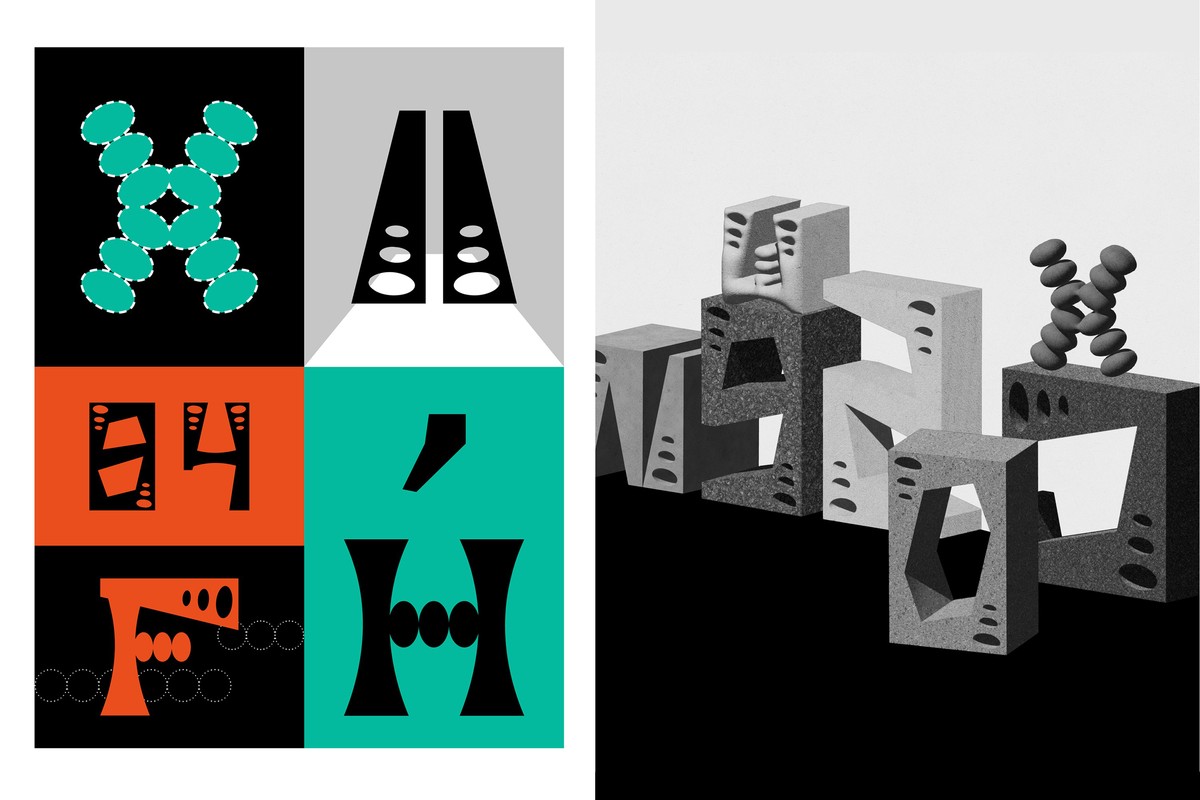

在她的研究中,字體的“建筑性”不僅是一種視覺比喻,更是一種思維方式。建筑講究“功能決定形式”,字體亦然。她通過剖析文字的構成規律,將其轉化為一種空間語法——讓文字在秩序與自由、理性與情感之間保持張 力。她強調:“字體的建筑性,不是模仿建筑的形,而是理解建筑的思維方式。”例如她設計的字體“廣告牌體”,便從廣告牌的骨架支撐結構中提取靈感,使文字具備了建筑的穩定與力量。

字體“廣告牌體”

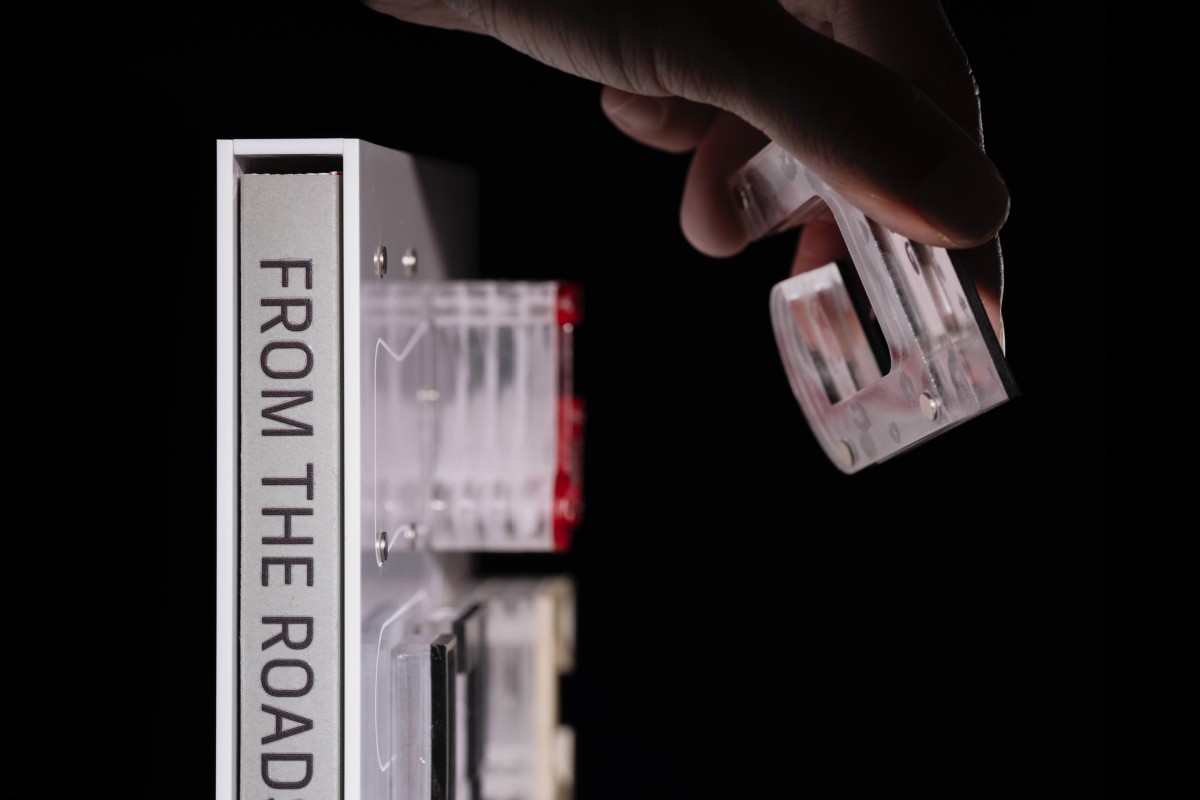

這種思維也延伸到了她的多媒介實驗中。她將字體視為結構體,而非裝飾物。在她設計的互動立體書籍《從路邊到未來》中,她測試文字的物理邊界:用紙張的厚度表達層次,用透明材質制造光影穿透,用磁吸結構實現拆解與重組。文字因此獲得了身體性,它可以被拿起、觸摸、移動,甚至重新排列。她希望通過這種實驗,讓字體真正成為可以被“體驗”的空間。

互動立體書籍《從路邊到未來》

書籍封殼的磁吸立體字母可以被取下和安裝

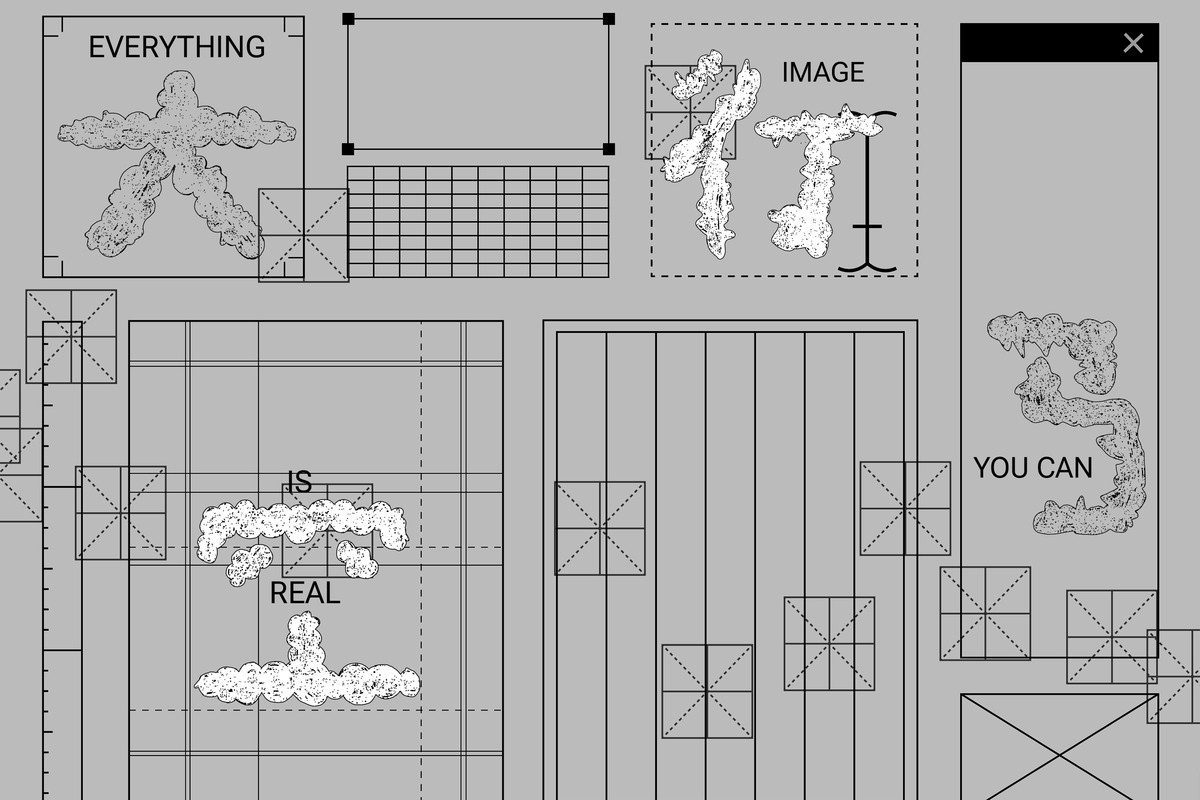

在文化層面上,蒲舒冰認為這種“建構性的思維”并非純技術,而是一種文化態度。它關乎設計師如何理解秩序、結構與時間。她的作品往往帶有對歷史語匯的再闡釋:無論是中世紀的碑刻、中國古代書寫體系中以豎向排布為核心的信札結構,還是現代主義的網格系統,都成為她重新思考“文字建筑性”的參照對象。那種由豎行與行間留白構成的視覺秩序,讓她看到文字與空間的天然關聯:它既是閱讀路徑,也是一種建筑式的構造邏輯。通過對比例、節奏和形態的分析,她讓字體成為一個關于時間與文化的空間系統。

從古至今排版網格系統的視覺探索

這種探索也反映出一種新的視覺倫理——在視覺快速消費的時代,結構意味著抵抗。它代表一種穩固的信念:形式的美感應當源自內在的邏輯,而非表層的裝飾。她說:“我希望字體能夠像建筑一樣,有骨架、有呼吸、有靈魂。”這種設計觀,使她的字體始終保持一種“建造的氣質”:理性、克制,卻充滿生命力。

對于蒲舒冰而言,字體是一種關于空間的語言。每一個字符都像是一座可閱讀的建筑,每一段文字都是一次視覺的構筑。當文字獲得結構,它也獲得了存在的重量。她用字體去探尋形式與秩序的邊界,也在不斷提醒觀者,設計不僅是視覺的表演,更是對世界結構的再造。(周雅琴)

- 十五運會開幕式三大亮點提前看

- 【晶采觀察·我們的“十五五”】新需求新期待!這兩個新提法蘊含何種深意?

- 央廣時評·青春華章|青春的志向,鏈接使命與傳承

- 蒲舒冰:以結構之名重塑文字

- 青春華章|以奮斗姿態激揚青春、實現夢想

- 2025年未成年人網絡保護國際研討會成果發布

- “智防”鐵軍上線!安徽電網AI安全運營實現分鐘級閉環響應

- 中國之聲一線調研丨把畢業設計寫在城市更新里:看見更新的自己 看見更新的城市

- 韓國政府將東北亞三國表述順序統一為“韓中日”

- “一場引人注目的決裂” 特朗普與一MAGA陣營干將鬧掰

- 白宮官網改版 列舉民主黨“塌房”事件

- 如何對付委內瑞拉 特朗普拿定主意了?

- 柬埔寨首都今年首現禽流感致人死亡病例

- 韓媒:美國取消對韓軍售部分費用豁免

- 日本鹿兒島火山多次噴發 煙霧最高至4400米

- 違法和不良信息舉報

- 互聯網新聞信息服務許可證10120170006

- 信息網絡傳播視聽節目許可證0108263號

- 京公網安備11010502032503號

- 京網文[2011]0283-097號

- 京ICP備13028878號-6