《中國崛起的世界意義》精彩書摘:國家能力與經濟發展

19世紀末、20世紀初,面臨西方列強強大的軍事與經濟擠壓,很多國家都曾走上改革開放的道路,希望實現現代化。埃及總督薩義德進行了土地、稅收、法律等方面的改革。在伊朗,巴列維王朝的締造者禮薩汗曾仿效西方進行一系列改革,包括創辦德克蘭大學、進行國會改革等。清王朝繼洋務運動與戊戌變法后,又推出清末新政。上述改革開放都沒有成功。只有日本,在明治維新后國力日漸強盛,走上現代化的道路。

在過去40年,也不乏類似的例子。東歐一些國家、撒哈拉以南非洲國家(喀麥隆、岡比亞、加納等國)都開始改革。亞洲的印度、印度尼西亞、越南開始改革。1986年,蘇聯戈爾巴喬夫開始“新思維”導向的全方位改革。上述這些改革有的比較成功(如越南);有的經過多番試錯,才慢慢走上正軌(如印度);大多數是失敗的,比如東歐的某些國家。

一個簡單的事實,進行改革開放的案例很多,但成功的并不太多。僅僅有所謂的改革開放,未必能夠達到富國富民的目的。除了實行改革開放的政策以外,還需要具備什么樣的條件,才能帶來經濟的快速發展?

改革開放成功需要具備的條件

在我看來,改革開放的成功必須具備兩類大前提條件。第一類是堅實的基礎,包括政治基礎、社會基礎、物質基礎。過去40年,中國的改革開放之所以能夠成功,是因為新中國前30年打下了非常堅實的基礎。

第二類條件,是要有一個有效政府,即具備基礎性國家能力的政府。每一項改革都必然導致既有格局和利益的重組;越是激烈的改革,重組的廣度、深度和烈度越大,翻船的可能性也就比較大。要應付這種局面,就要有一個有效的政府,能夠掌控全局,采用各種方式來緩和、減輕相應的沖擊,克服各種各樣的抵制和阻礙,由此改革才能成功。

什么是國家能力?就是國家將自己的意志變為行動、化為現實的能力。每個國家都有自己的意志,即想做的事,但是要把意志變為行動、化為現實,決非易事。什么是基礎性國家能力?經過多年的研究,我認為有七個方面能力至關重要:(1)強制能力:國家要掌握暴力、壟斷使用暴力的權力;(2)汲取能力:國家要能夠從社會與經濟中收取一部分資源,如財政稅收;(3)濡化能力:國家使得國人有共同的民族國家認同感,有內化于心的一套核心價值。此外,還有認證能力、規管能力、統領能力、再分配能力。

改革開放、國家能力與經濟增長之間存在什么關系?我們可以從歷史上發生過的三個大分流分析:東方與西方的大分流,中國與日本的大分流,以及戰后發展中國家之間出現的大分流。

國家能力與東西大分流

“東西大分流”是指,東方與西方在很長時間里沒有什么差別,但后來西方逐漸崛起,最后稱霸世界,而東方卻一蹶不振。學術界有人認為大分流發生在18世紀,另一些人則認為,至少在1500~1600年就開始發生了。不過大家都認同,發生在18世紀中葉的工業革命是真正的分水嶺。

在工業革命(18世紀下半葉-19世紀)之前,歐洲已經發生了六件大事:科學革命(16-18世紀)、軍事革命(16-17世紀)、財政-軍事國家的出現(17-18世紀)、大規模殖民主義(16-19世紀)、大規模奴隸貿易(16-19世紀)、稅收增長(17-20世紀)。

關于科學革命與工業革命的關系,學術界已經爭論上百年,不過斷言科學革命推動了工業革命的人并不多。而后五件大事都從不同側面反映了國家能力的變化,而國家能力的增強很可能與工業革命的出現有關。

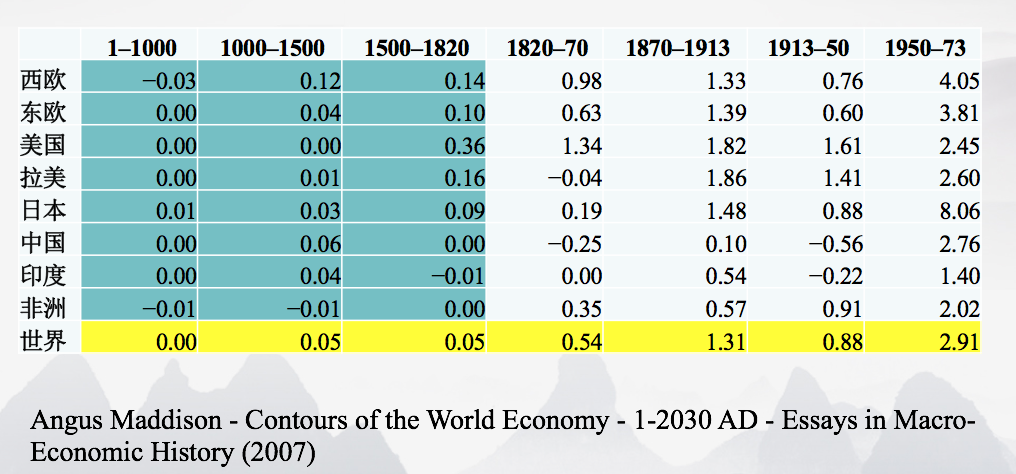

二戰以后是歐洲資本主義發展的黃金時期,增速高達4.05%。而中國在整個19世紀與20世紀上半葉,人均GDP的增速很低,甚至是負數(見表1)。兩相對比,大分流的態勢十分清楚。

表1現代國家形成前后人均GDP增長速度

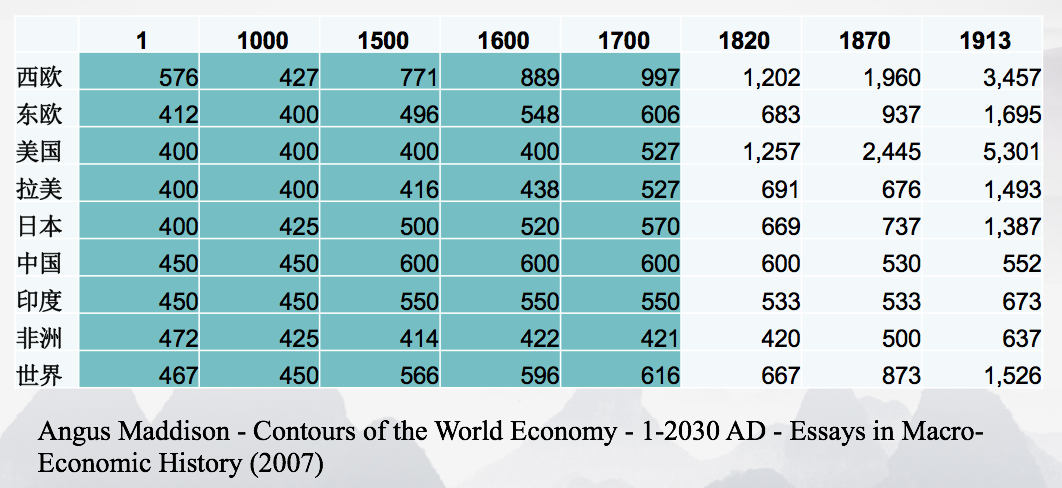

表2:現代國家形成前后世界人均GDP

大分流也表現在人均GDP水平的變化上(表2,按1990年國際美元估算)。從16-17世紀歐洲近現代國家開始出現雛形,歐洲的經濟增長才開始提速,東西之間的人均GDP差距形成巨大的鴻溝,西方領先于全球。這絕非偶然的巧合!

歐美崛起依靠的強制能力

如果認真仔細閱讀亞當·斯密的著作(如《國富論》第三篇與《關于法律、警察、歲入及軍備的演講》)就會發現,暴力始終是其關注的一個重點。在他看來,羅馬帝國崩潰后,歐洲之所以經濟停滯,是因為暴力盛行。“任何國家,如果司法體系不能正常運作,人們對其財產的擁有缺乏安全感,契約的履行缺乏法律的支持,國家的權威不能被用來強制有支付能力者償還債務,那么,那里的商業與制造業很少能夠長久繁榮”。換句話說,有效國家是他的政治經濟學的基本前提;沒有一個有效國家的保障,市場主體根本無法正常運作。

最近20年里,越來越多的歷史學家開始使用“財政-軍事國家”來稱呼17-19世紀在歐洲出現的新型國家。那么,這種國家至少具備兩種基礎性國家能力:強制能力(軍事國家)與汲取能力(財政國家)。用歷史學家李伯重的話說,“火槍加賬簿”就是早期經濟全球化的時代特征。“財政-軍事國家”這種政治創新引領了西方的技術創新與經濟發展。其實,“財政-軍事國家”更應該被叫作“軍事-財政國家”,因為從歷史發展的視角看,軍事革命在先,財政創新在后,且財政創新最初是服務于軍事與戰爭的。

“軍事革命”這個概念最初是由英國歷史學家邁克·羅伯斯于1956年提出的。在16-17世紀,西方發生了一場軍事革命:即在武器、軍隊組織與規模等方面發生了革命性的變化。這當然不是人類歷史上第一次軍事革命。另外一位英國著名軍事史學家杰弗瑞·帕克指出,上一次軍事革命是中國的秦始皇造就的,那場革命為一個持久的皇權體系奠定了基礎。西方發生的算得上是第二次軍事革命。在帕克看來,正如“秦國的優越軍事組織使它得以征服整個中國;西方國家的優越軍事組織則讓它們得以統治整個世界,因為在很大程度上,‘西方的崛起’取決于使用武力”。

莫里斯對東西方的開戰能力進行了估算和梳理。從公元500年到公元1400年,東方的戰爭能力高于西方;到15世紀末,歐洲的火炮已優于中國,導致出現了第一次小型的軍事分流。16世紀以后,西方出現了軍事革命,其開戰能力開始超越東方。1550年以后的兩百年間,東亞地區烽煙四起,迫使中國反過來向歐洲學習制作先進槍炮的技術,與歐洲國家形成軍事均勢;其間,鄭成功還打敗了不可一世的荷蘭殖民者,收復了臺灣。但1760-1839年間,中國戰事較少,因而軍事創新停頓,而歐洲戰火不斷,軍事創新突飛猛進,形成了第二次更大規模的軍事分流。軍事大分流的結果就是莫里斯提到的第一次鴉片戰爭成為中國永久的恥辱。

這里需要注意的是,英國的工業革命的時點恰好發生在1760年到1820-1840年之間,與中西軍事大分流的時點幾乎完全吻合。這絕不是因為巧合,而是因為軍事革命造就了強制能力更加強大的現代國家,而具備強制能力的現代國家為經濟發展奠定了基礎。那么,強制能力具體如何影響經濟發展呢?從歐洲的歷史看,其作用表現在對內、對外兩方面。

對內,強制能力可以為當時的“改革開放”保駕護航,創造一個和平的內部環境。世界上最早的常備軍出現在16世紀的西班牙,它是當時的世界霸主。常備軍是現代社會的標志,因為“有了好紀律的常備軍,一個文明國才能抵御外侮”。

對外,強制能力用來做三件事情:第一是掠奪海外資源,包括勞動力資源;第二是打開海外市場;第三是培養管理人才。

掠奪海外資源的方式是殖民主義與奴隸貿易。歐洲推行殖民主義歷時約400年,從15世紀初到19世紀末。歐洲崛起時,幾乎所有的大小歐洲國家都參與了殖民主義掠奪,包括北歐國家(瑞典、丹麥、芬蘭、挪威)。

不僅是奴隸貿易,奴隸制也是工業革命率先在歐美爆發的重要原因。早在1944年,加勒比黑人歷史學家埃里克·威廉姆斯就在《資本主義與奴隸制》中提出一個著名論點:從英屬加勒比殖民地由奴隸種植的蔗糖與跨大西洋奴隸貿易中獲得的利潤,為工業革命提供了初始資本,使英國成為世界上第一個現代經濟體。直到制造業站穩腳跟、來自奴隸制的利潤與之相比不再那么確定之后,英國才開始倡導廢除奴隸制。

在大西洋的另一側,美國資本主義的發展與奴隸制的關系更加直接。整個美國的工業起飛都與奴隸制有著千絲萬縷的聯系。奴隸種植的棉花是美國最有價值的出口產品;奴隸的總市值超過美國鐵路與工廠價值的總和……美國的奴隸制深深鑲嵌在美國資本主義的DNA上。

如果將時空視野進一步放寬,就會看到,奴隸貿易與奴隸制把非洲、加勒比、拉丁美洲、北美、英國,以及整個歐洲都聯成一體,進而與中國也發生了關系。“奴隸在美洲開采的白銀首先為歐洲各帝國提供了進入中國市場、并換取來自中國消費品的機會;奴隸種植的農產品使英國有可能逃避對其人口增長的環境限制,從而取代中國成為世界經濟的領頭羊。”這也就解釋了為什么改變人類歷史的工業革命會首先發生在英國,為什么歐洲的軍事革命、殖民主義、奴隸貿易、奴隸制會導致東西方之間出現所謂的“大分流”。

除了掠奪資源外,西方殖民主義者還依仗船堅炮利在全球范圍四處橫行,搶占市場。英國、荷蘭等國的海外殖民野心急劇膨脹,開始注重海軍艦隊的建設、并特許更多、更大規模的私人公司在海外進行殖民掠奪。

簡而言之,從歐洲發生軍事革命后,列強各國便在掠奪海外資源的同時,不擇手段地拓展海外市場。“由于遠洋貿易巨大的成本和安全風險,歐洲商人集團的遠洋探索和全球貿易都是‘武裝貿易’。”這個時期在歐洲被人稱作“英雄商業時期”。到18世紀末,歐洲列強已開辟了大片的海外市場,“從而為引爆工業革命奠定了決定性的基礎。沒有世界市場,就不可能有工業革命”。

除了需要資本、其它資源、市場之外,發展經濟還需要相關人才,如企業家和工程技術人員。軍事組織與經濟組織都是較為大型的人類組織,其運作方式具有不少的共性。其實,“Company”這個詞最初是指“一群士兵”,后來才被用來指稱商業公司。組織戰事的人往往具有冒險精神、敢于承擔風險,知道如何進行遠距離運作,這些都與所謂“企業家精神”暗合。一直到今天,各國還有人說,軍隊是培養企業家最好的學堂。軍事革命創造一種環境,使得軍人中走出一批又一批企業家與公司經營者、管理者。

資本、資源、市場、人才、技術在英國與歐洲各國的崛起過程中都扮演了不可或缺的角色。除此之外,英國與歐洲各國從農業社會向工業社會轉型,實際上都是以暴力或國家強制能力為基礎的。馬克思早在150多年前就已經提出精辟見解:英國與歐洲各國發展經濟的一些做法“是以最殘酷的暴力為基礎……所有這些方法都利用國家權力,也就是利用集中的有組織的社會暴力,大力促進從封建生產方式向資本主義生產方式的轉變過程,縮短過渡時間。暴力是每一個孕育著新社會的舊社會的助產婆。暴力本身就是一種經濟力”。馬克思這段話點明一個簡單的事實:強制能力較強的國家在經濟起飛的關鍵時刻可以領先一步。

強制能力必須有財力支撐

不過,強制能力或對暴力的壟斷必須有財力支撐;強制能力的增強也需要國家的汲取能力相應增強。伴隨著16-17世紀展開的軍事革命,為了支撐戰爭,政府必須要用財政金融工具來為軍隊的運作籌錢。當然,反過來軍事競爭也可以倒逼財政、金融手段的進步。

談到汲取能力時,往往有人會認為,它是經濟增長的副產品,只有經濟先增長,汲取能力才能加強,前者是后者的必要條件。以英國為例,在光榮革命以后,它的財政稅收明顯上升,經濟增長并沒有這么快,稅收增長速度大大高于經濟增長速度。據估算,1688-1815年間,英國的GDP增長了3倍,但實際稅收增長了15倍。與英國和歐洲各國相比,滿清的汲取水平很低,且沒有提高。據估計,清代中央政府的年度財政收入,在康熙時期(1662-1722)約為3500萬兩,在雍正時期(1722-1735)約為4000萬兩,在乾隆時期(1736-1795)約為4300-4800萬兩,這種狀況一直延續到鴉片戰爭之前。各級政府的財政總收入大概在6000-8000萬兩之間擺動。這是人口快速增長的時期,清代人均財政收入不僅沒有增長,反倒是持續下滑的。

現在已有一批研究表明,國家能力與經濟的早期發展有著密切的關系。倫敦政治經濟學院的經濟史學家帕特里克·奧布萊恩2011年的研究發現:1815年以前,因為英國具有對外維護自身安全、對內維持秩序與產權的國家能力,它得以促進投資與國際貿易,成為第一個工業國家。西班牙沒有在加強汲取能力方面做出努力,導致這個曾經的霸主于17世紀逐步衰落。在東西方之間出現大分流的時代,國家汲取能力與經濟發展水平之間存在著明顯的相關關系。這類觀察使得越來越多的學者相信,造成東西方大分流的一個重要原因是國家能力的強弱。

在歐美各國的經濟發展初期,戰爭刺激它們強化了自己的國家能力,較強的國家能力轉而幫助這些國家攫取了“第一桶金”。國家能力就是發達國家用過的梯子;現在它們卻把這把梯子隱藏起來,讓發展中國家按它們說的做,而不是按它們做過的做,是徹頭徹尾的偽善。

國家能力和中日大分流

19世紀下半葉,日本的發展速度比中國快得多,到今天為止,從技術、經濟發展指標上看,日本也比中國要先進得多。對于中日之間的大分流,應該如何解釋呢?

最近有研究表明,中日之間的分流在明治維新之前就已經存在;在明治維新之后差別進一步擴大。明治維新之前,中日之間的差別表現在兩方面:一是人均GDP的差別,二是國家能力的差別,后者很可能與前者有密切關系。

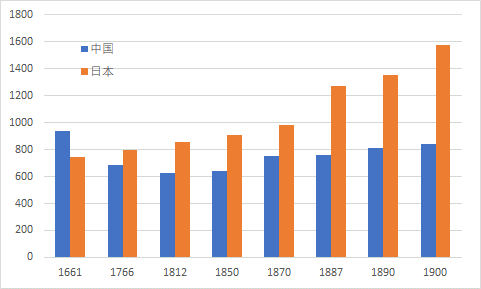

基于新版麥迪森數據庫,圖1顯示,在康熙登基那一年(1661年),中國的人均GDP高于日本;但到乾隆31年(1766年),日本的人均GDP已超越中國。一份2017年發表的研究發現,在1720年以后的130余年里,日本的人均GDP年均增速明顯加快,達到0.25%,而中國的人均GDP幾乎沒有增加,并且兩國之間的差距持續擴大。

圖11661-1900年中日人均GDP情況(2011年國際美元)

中日之間在國家汲取能力方面也出現了分流。從1650年到1850年,日本的汲取水平基本穩定,而中國的汲取水平急劇下降。到第一次鴉片戰爭前后(1839-1842年),中國的稅收收入只相當于國民收入的2%,而日本則高達15%。它以翔實的數據證明,中日在國家汲取能力方面的巨大差距出現在明治維新之前,而不是明治維新之后。

為什么日本在現代化道路上走得比中國早一些、順一些、快一些?因為日本有比較強的國家能力。德川幕府時期和明治維新時期的日本可以提供更多、更好的公共物品,比如道路、橋梁、港口、燈塔、消防、賑災等等方面。在明治維新前,中國的城市化率只相當于日本的三分之一。中國的第一條鐵路建于1876年,因遭到抵制于次年拆除;而德川幕府在明治維新前已計劃建設鐵路。這使得日本在明治維新開始不久就得以用政府投資主導全國鐵路網的快速建設,通車里程不斷增加,而中國遠遠落在后面。在1887年之前,鐵路已聯通日本的核心區域;到1907年,鐵路已延伸至幾乎整個日本列島。反觀中國,到甲午戰爭之前,鐵路總長度不過400來公里,放在中國地圖上,只是一截短線。即使到辛亥革命之前,中國通鐵路的省份還是很少,其中不少線路還是由列強控制的。

只有政府的汲取能力比較強,才可能做更多的事情。在著名日本史學家威廉?比斯利看來,就連明治維新之前已出臺的相關改革規劃也可算作一種公共物品,它“為明治維新提供了一幅‘富強’的藍圖”。

在現代經濟增長的起步階段,與汲取能力同樣重要的是強制能力,即中央權威對暴力合法使用的壟斷。在幕府時代,日本沒有真正意義上的統一中央政府,各地皆由武士統治。在16世紀后半葉,日本經歷了一場軍事革命:幾乎全面采用槍炮,制定有效部署火力的戰術,改變軍隊的構成和組織,從而實現了戰爭的專業化。它與歐洲的軍事革命非常相似,但卻是在沒有中央權威的情形下發生的。盡管如此,這場革命改變了軍隊的組織方式和戰爭的打法,讓人們意識到集中權威的必要性與重要性,為日后追求一個統一的現代國家提供了鋪墊。

1850年前后,中日同時面臨內憂外患,但兩國的回應方式迥然不同,對各自強制能力的影響至深。為了鎮壓太平天國,滿清政府起初調動常備軍“八旗兵”和“綠營兵”與太平軍作戰,但他們不堪一擊,連連受挫。不得已,咸豐皇帝只好鼓勵全國各地豪紳興辦團練;不僅軍隊由地方勢力指揮,連軍隊的開支也放任地方勢力以各種名目的厘金籌措。從此,長期集權傳統的中國走向分權。

同樣應對內外危機,原本軍權相當分散的日本卻走向了集權。德川派與倒幕派都同意只有統一的中央集權體制才能挽救日本,并尋求改變幕藩體制;他們爭奪的是:由誰、用什么方式來主導這個集權過程。內戰結束了長達六百多年的武士封建制度,促成了天皇制度和新型行政體系的確立。明治維新最關鍵的改革是1871年廢藩置縣,徹底終結了幕府體制,其意義不下于秦始皇的廢封建、行郡縣。

常常被人忽略的是,與廢藩置縣同時出臺的改革是命令大名(封建諸侯)解散私人軍隊,將武器上繳政府。到1872年初,日本陸軍與海軍已正式建立。1873年初,日本又正式推出征兵制,用平民出身的士兵替代武士階級。至此,日本已建立了集中統一的常備軍。在創設全國統一軍事體制的同時,日本建立了地方與全國警察體制。基于對暴力的壟斷,日本政府得以在短期內大刀闊斧地推出一系列改革,包括實行新幣制(1871)、地租改正(1873)將財權集中到中央。到1877年,它已建立起統一的財政制度,進一步加強了其汲取能力。

反觀中國,直到甲午戰爭爆發后,滿清政府才開始效仿德國與日本組建常備軍,即袁世凱統帥的“新軍”,比日本晚了近四分之一個世紀。直到中國共產黨掌握政權后,才形成在全國范圍內壟斷暴力合法使用的軍事體制,比日本足足晚了近80年。

日本在1877年后的20余年逐步廢除了與西方列強簽訂的不平等條約;到1899年,日本已經完全廢除了治外法權。因此,有學者稱日本是“迅速實現了主權”,而中國是“為爭取主權苦苦掙扎”。在與西方列強的博弈過程中,日本人從對手那里學到一樣東西:強權即真理。一旦自身強大起來,它自己便開始效仿西方列強,向外進行殖民擴張,走上了“武力擴張,以戰爭促發展”的道路。

東方與西方之間、中國與日本之間之所以會出現大分流,與國家能力有密切的關系。歷史上類似的大分流還有一些,同樣,國家能力的強弱是重要的解釋變量。例如,第二次世界大戰結束之后,又出現了一次大分流,即東亞經濟體在第三世界長期一枝獨秀,出現了幾個“小龍”,形成所謂“東亞奇跡”。

東亞奇跡與強有力的政府能力

20世紀80年代一大批實證研究證明,在日本、中國臺灣、韓國的發展中,政府扮演了十分關鍵、不可或缺的角色。到20世紀90年代,連世界銀行也校正了自己以前的判斷,承認為促進經濟發展,這些經濟體的政府都“以各種方式進行了系統性的干預”。很明顯,能發揮如此巨大作用的政府不可能是一個缺乏基礎性國家能力的政府。

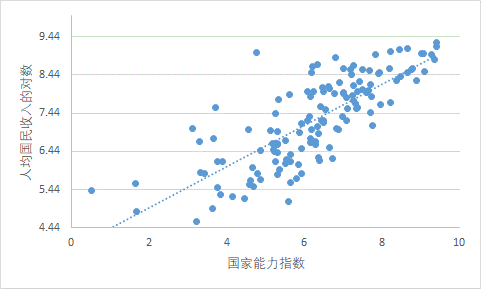

在2004年出版的《國家主導的發展》一書中,普林斯頓大學印度裔教授阿圖爾·科利比較了四個國家在20世紀下半葉的發展軌跡,“在追求經濟轉型方面,各國的國家能力不盡相同:韓國有一個有效的、促進增長的政府,尼日利亞的政府腐敗而無效,巴西與印度的政府處于兩個極端之間”。科利教授的結論是:“在發展中世界,創造一個有效的國家一般會先于出現一個生機勃勃的經濟。”幾年后,他將研究拓展到31個經濟體,包括很多非洲與拉丁美洲國家,國家能力的關鍵作用再次得到佐證:以政府機構及其工作人員的質量作為衡量國家能力的指標,國家能力越強,長期經濟增長速度越高。美國布魯金斯研究所兩位學者使用了更大的數據庫,對141個發展中或轉型國家的國家能力進行了測度,他們同樣發現,國家能力越強,經濟發展水平越高(圖3)

圖3國家能力與經濟發展水平

總之,不管國家能力用什么指標衡量;不管是歷史案例,還是現實案例;不管是相同案例的比較,還是差異案例的比較;不管是小樣本,還是大樣本;不管是定性分析,還是定量分析,其結論指向完全是一致的:在多數國家中,改革開放成功的少、失敗的多;經濟增長持續的少,短命的多。歷史的、跨國的和當代的研究都表明,政治經濟體制轉型(改革開放)比較順利、現代經濟增長出現比較早的國家都是國家能力增強在先,經濟發展隨后。這種時間上的前后揭示了邏輯上的關聯,也就是說,經濟發展很可能不僅僅是改革開放的結果;除了改革開放的方向與舉措正確以外,還需要一個有效政府作為前提條件。換句話說,僅有改革開放,沒有國家能力的鋪墊是不行的。

當然,我們不能反過來說,只要國家能力足夠強,不進行改革開放也可以帶來經濟繁榮。有效政府只是經濟繁榮的一個必要條件,改革開放是經濟繁榮的另一個必要條件,改革開放和國家能力的建設與維護是相輔相成的,缺一不可,但兩者都不是充分條件。

最后,為什么對改革開放與經濟增長而言,具備基礎性國家能力的有效政府是必要和重要的呢?第一,國家能力比較強,可以為改革開放奠定比較堅實的基礎,包括制度保障、人力資本、基礎設施等。第二,國家能力比較強,可以為改革開放創造比較有利的內外環境。第三,國家能力比較強,可以比較好地把握改革開放的方向和節奏。改革開放并不是線性運動,不是按照一個速率、朝著一個方向不拐彎地直行,有時必須要繞道走、要調整步伐。國家能力比較強,才有能力調節改革開放造成的損益分配,對利益受損群體進行必要的、適度的補償,避免社會矛盾激化,防范政治上的風波。

國家能力如此重要,在未來改革開放的道路上,我們一定要且行且珍惜。

- 建立可持續發展的歐洲中歐班列網絡

- 書評|中國崛起的世界意義

- 除了硬核“老干媽”,世界超級富豪還有哪些乘風破浪的姐姐?

- 田文林 | “顏色革命”不是捕風捉影——讀《阿拉伯“革命”隱藏的另一面》有感

- “技術控”海信:走進“無人區”

- 《中國崛起的世界意義》精彩書摘:國家能力與經濟發展

- 你未來的錢會去哪兒?

- 美元是否趨向于下一個奇點時刻?

- 千億“新賽道”的崛起密碼|與“毛孩子”同行的城市地標

- 花錢買景區“快通”,卻中了商家“文字游戲”套路?

- 美國副總統萬斯所在車隊發生交通事故 一警員重傷

- 政府重新“開門”后 美國航班削減幅度降至3%

- 多名日本國會議員要求高市早苗撤回涉臺錯誤言論

- 愛潑斯坦案再起風波 特朗普把矛頭轉向民主黨

- 不尋常!敘利亞首都遭火箭彈襲擊

- 違法和不良信息舉報

- 互聯網新聞信息服務許可證10120170006

- 信息網絡傳播視聽節目許可證0108263號

- 京公網安備11010502032503號

- 京網文[2011]0283-097號

- 京ICP備13028878號-6